或许是因为

视觉的清晰感

正好补足了声音的流逝带来的遗憾,

也或许是因为

口令与行动之间

天然就保持着最紧密的神经连接,

画家以视觉的形式模拟声音的现象

总是让人向往。

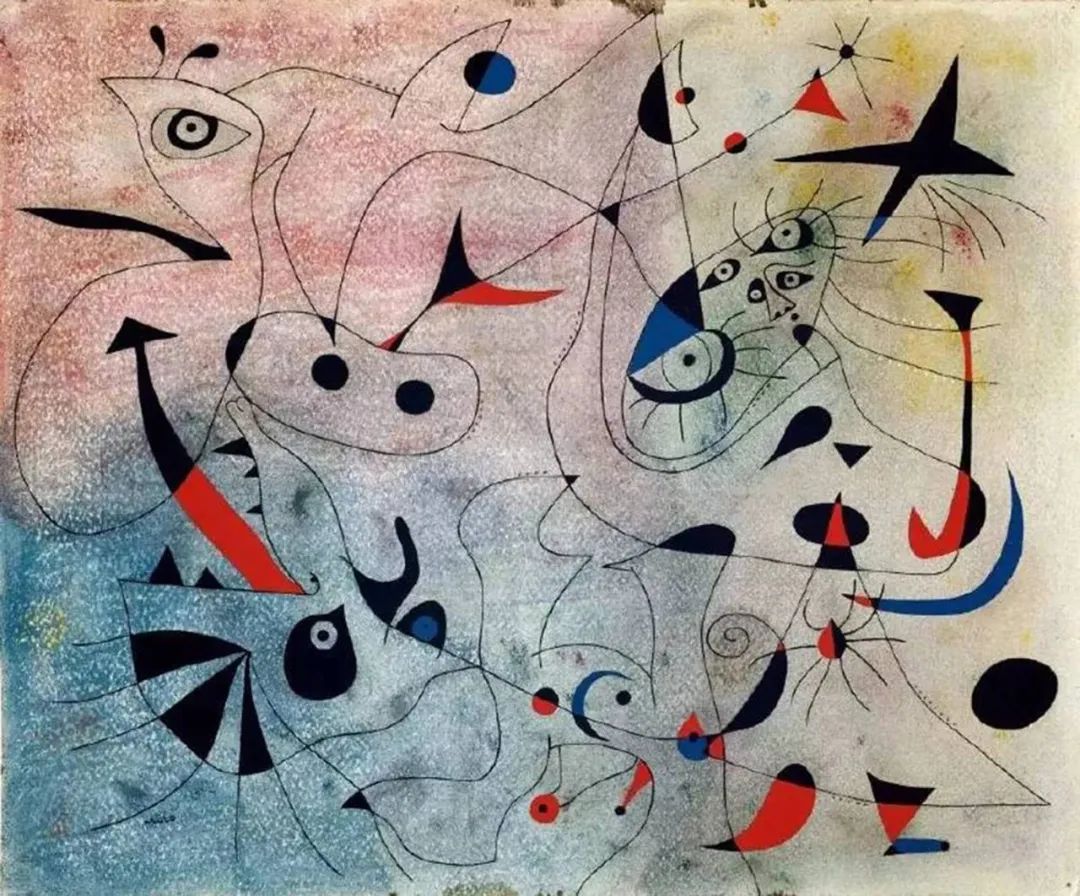

如果说康定斯基将听觉经验凝固在点线面的节奏中,那么超现实主义画家胡安·米罗(Joan Miró)则更多地着眼于用图形来描述不同声音的特点。

看这幅《小丑狂欢节》,仿佛是在举办一场音乐会,音响效果非凡。尖厉的、沉闷的、嗡嗡作响的、刀尖像划玻璃一般刺耳的、叮叮咚咚有节奏地敲打的声音……各种各样的声音都以其独特的个性呈现。

画家用不同的图形表现不一样的声音,细小的图形就像尖厉的声音一样精致,粗大的图形就像沉闷的声音一样浑厚,蜿蜒的线条就像缓慢的声音一样悠长……它们组合在一起,就像是交响乐多变的声部一般更有变化。

米罗将自己对声音的感觉转化为视觉图形,就好像在图形与声音之间寻到了相似的频率一般。当视觉图形引发了声音的联觉与想象,就好像我们的听觉神经和视觉神经出现了交叉,或者听觉神经的突触沿着视觉神经的通路在传递信息一样,绘画艺术的审美一下子变得有趣而有意味。

而在用图形表现声音的过程中,画家的想象力一定是开放的,他一定是从声音中想象到了一些有趣的画面,于是让沉默的图形开始表达自己的个性。

比如,敦煌壁画中的飞天便是乐神和舞神的复合体。在佛国世界里,飞天乐伎的任务是为佛陀、菩萨和众神献花、布香、礼赞。她们栖身于花丛,乐舞于琼台,霓裳羽衣,飘逸轻盈,婀娜多姿,缠绕在身上的飘带像是绕梁的妙音一般宛转悠扬。

古代画师将飞天乐伎的歌舞融为一体,经过艺术化的构思,将声音乐律与舞姿运动完美地结合在一起。壁画中优美的线条,既是舞蹈动作的呈现,又似有缥缈的音律萦绕其中,这便是飞天乐伎最让人心动的曼妙之处。

敦煌壁画上的飞天乐伎造型特别多,大都被泛化为装饰纹样,填充在壁画的各个角落,但是也有才艺卓越者,可以在琼台的中央献舞。眼前这两个乐伎,便是其中的佼佼者,她们在众神的瞩目和伴奏乐队的衬托中起舞,动作与身段散发非比寻常的美。

以细腰鼓作为伴舞乐器的飞天,舞蹈铿锵有力,她打鼓的动作充满了力度,“啪”的一声,双手用力拍击下去,如春雷凌空,划破了轻烟薄雾;如香雨泼洒,在空中划出无数道晶莹的弧线,落在地上,溅起朵朵水花,回环婉转。

当此之时,反弹琵琶的乐伎已经踏出轻盈的舞步,将琵琶扬起,反身轻弹,琴声随之响起,舒缓如绵绵细雨,轻灵如清溪回环,银泉婉转,渐趋悠扬,银瓶掷空,紧劲如簧,凤尾头处激烈转,宛若阵阵刀枪鸣。

鼓乐击打,弦乐悠扬,表演不同乐舞的飞天,她们的身姿具有明确的指示性,诸如上扬与下沉、宽厚与尖利、繁密与轻灵等,这些图形对应着特定的视觉及听觉的感知神经,幻化为一曲看得见的音乐,展现在世人面前。

识美笔记:

在日常生活中,我们经常会用一些概念来描述景物,比如声音很“饱满”、街道在“发光”、狂风在“怒吼”等等,这样的描述让事物的特征更加明确、生动,也让我们获得了一种具有指示性的标记,可以随时用来唤起我们对于相关事物典型特征的想象。

但是,如果我们不能在面对艺术作品的当下,直观地审视具体的形象;不能基于单个形象展开饶有兴趣的想象,那么,审美就会仅仅停留在概念认知的层面,不得鲜活。

所以,尽管语言描述可以让人清晰地领悟对象的特征,传递确定性的认知,但是我们依然要坚持直面自己的感觉,用图形表现自己的感觉——只有这样,朝向创意的游戏通道才不会被阻塞。

![]()

版权所有© 山西大学美术学院 地址:山西省太原市坞城路92号 邮政编码:030006

办公电话: (0086)0351-7018394 7011778

E-mail: shandameiyuan@163.com