前言

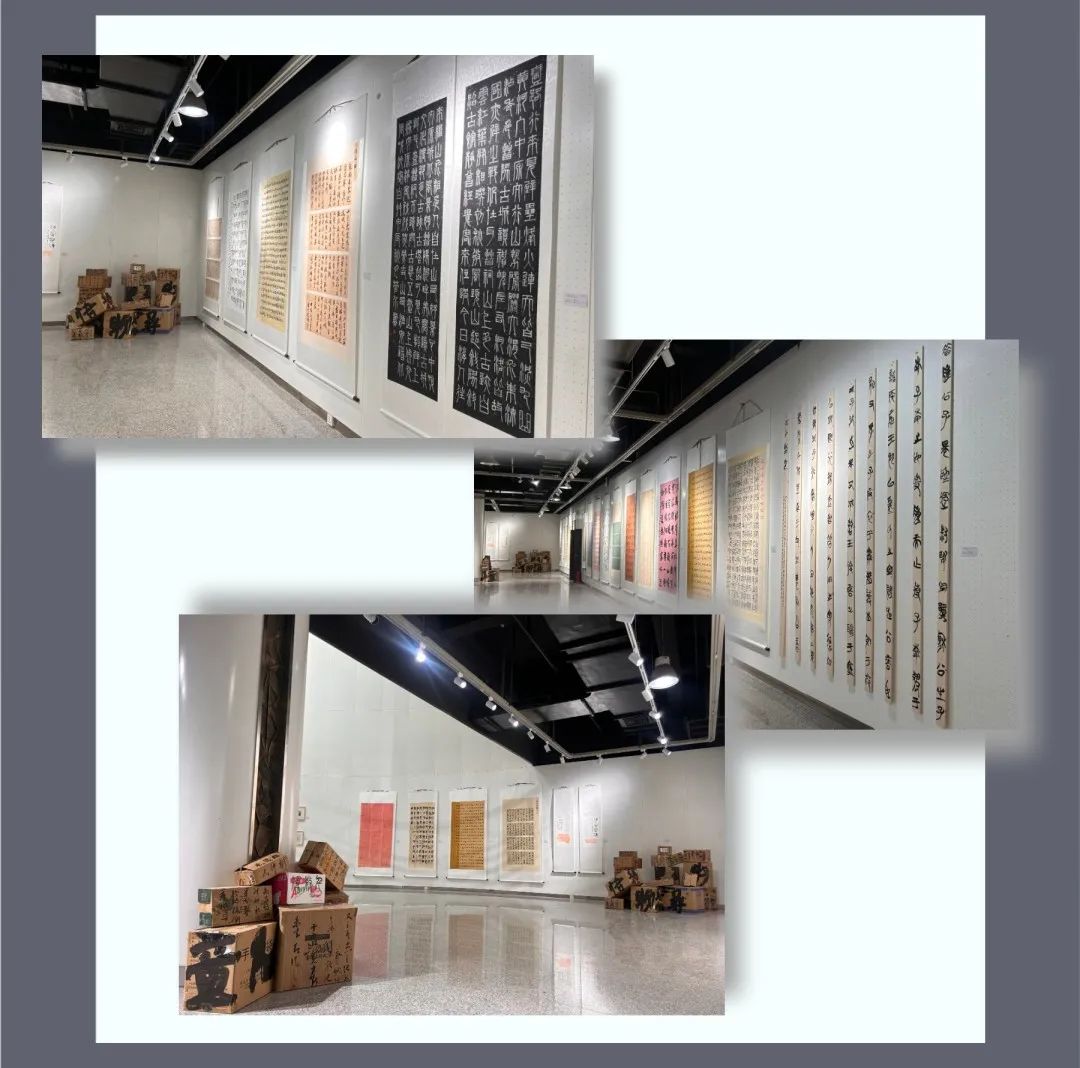

据学院教学安排,美术学院书法学2301班同学于2024年9月前往晋东南方向进行实践考察。本次行程由美术学院书法学专业胡紫南老师带队,全班共20位同学参加此次实践。在实践过程中同学们细致观察、用心体悟;实践结束后,同学们巧妙构思、大胆创新,充分发挥个人所长,进行书法创作;经过一个多月的反复修改与打磨,最终于2024年11月22日在美术学院展厅内正式展出。本次展览本班共计展出20份纸质版书法作品和两件装置作品。

接下来,让我们共同欣赏同学们的佳作,一同领略书法艺术之美。

展览现场

作品展示

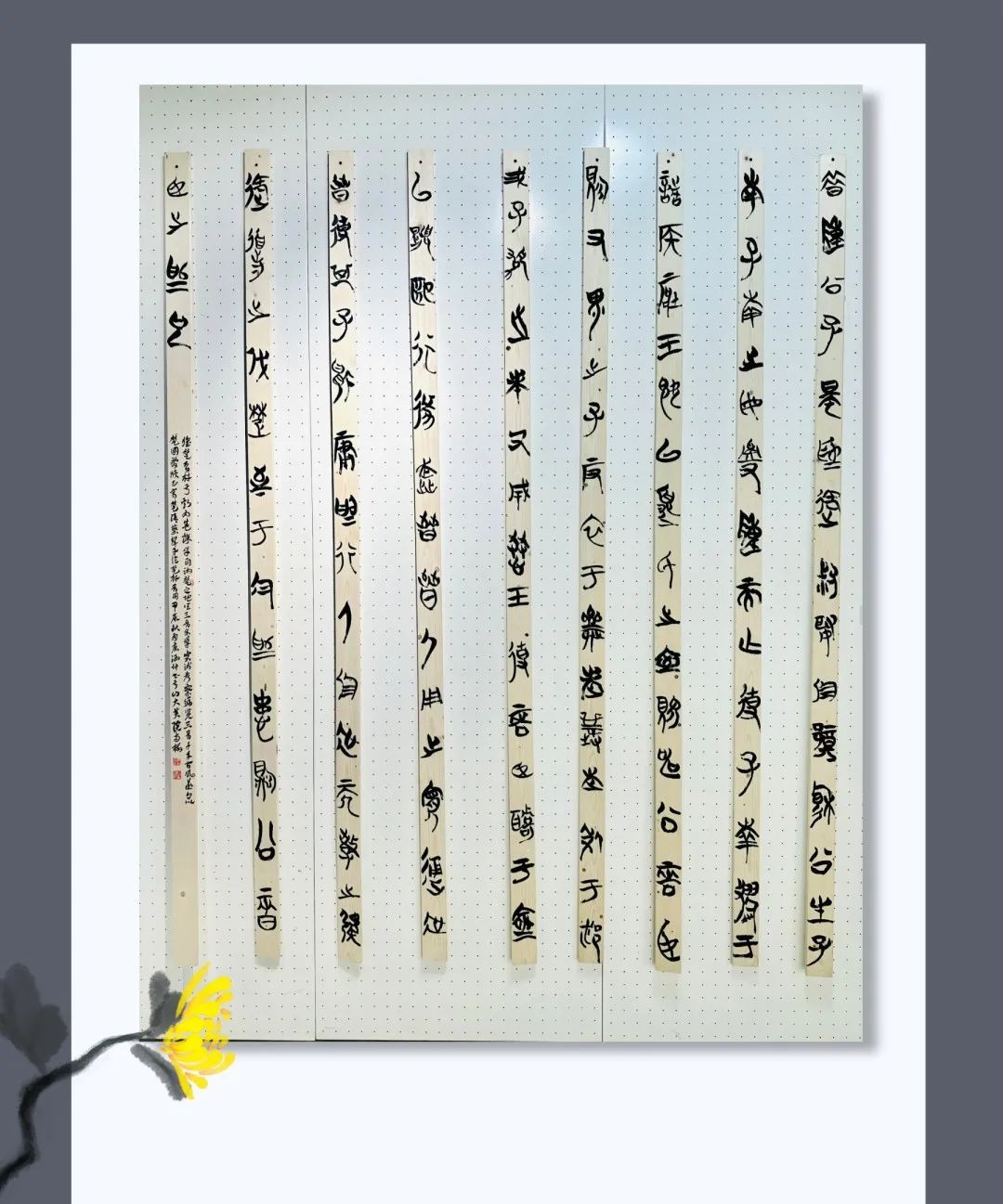

作者名称:唐涵坤

作品名称:《楚材晋用》

创作感受:山西博物院,我见到了我国最早侯马盟书,感叹三晋之辉煌霸业犹在眼前,博物馆中静默放置的青铜器,静静地诉说着城濮之战,退避三舍,我自湘楚之地而来,求学于三晋之地,自实践考察以来,千年中华文明荟萃云集,睹物凝思,心中的震撼久久难安。惟楚有材,于斯为盛;今之楚材晋用,不仅是抒发自身于晋求学之感慨,同时在作品形式上,我尝试用楚简笔意融以盟书之法,愿湘楚之学能于三晋沃土拓展延伸,近世纪与日争光。在本次的作品创作中,我收获了古文蝌蚪之法,对于战国时期的晋系文字与楚系文字有了全新的理解与辨识,同时尝试了在新材料上做出尝试,对于书法的创作形式也有了全新的思考与认识。在本次创作过后,定要更加深入对山西出土古文字的学习研究,不断在文化上纵深,在新出土的文字资料中寻找到书法艺术新的切入点,延展自己书法的宽度和深度。

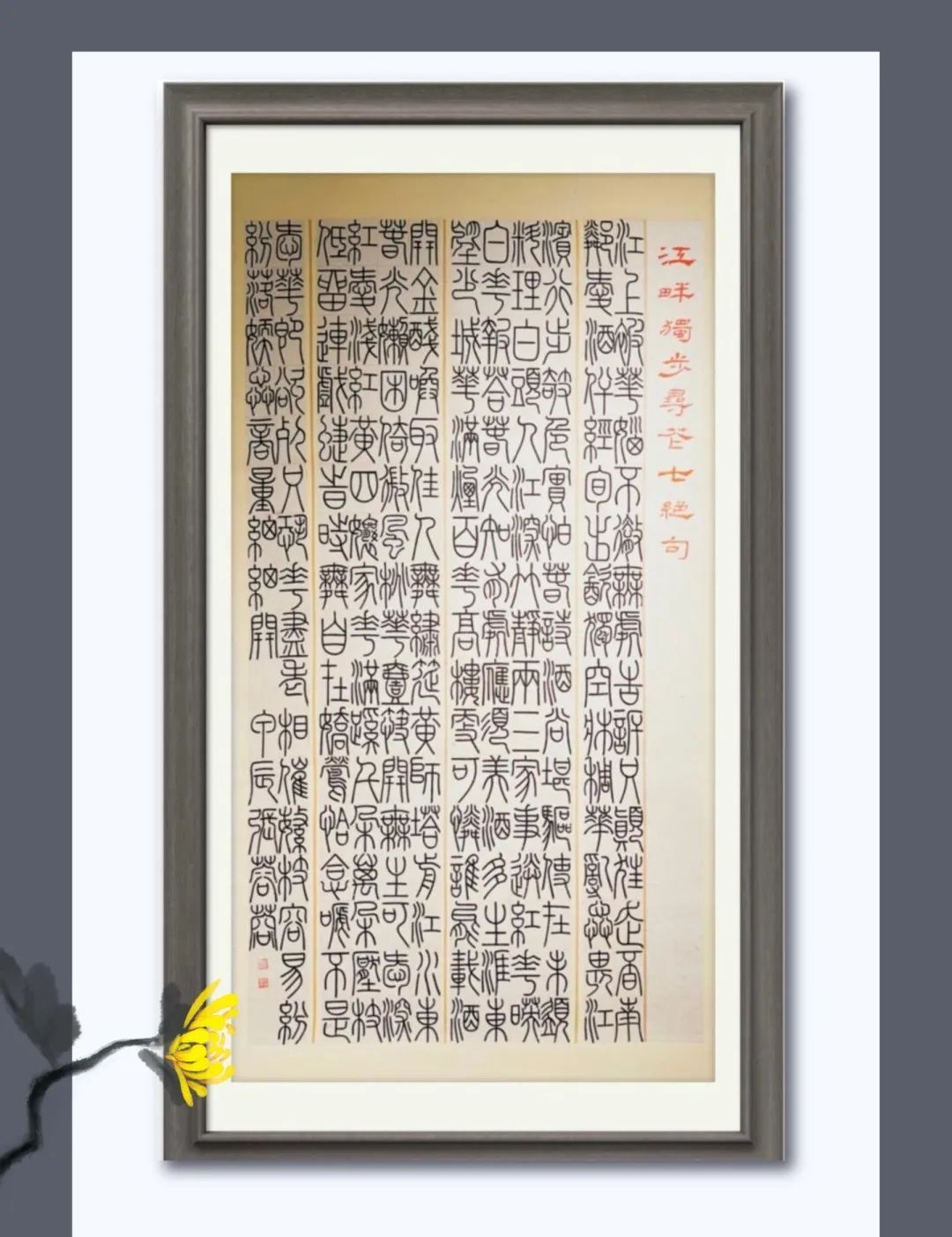

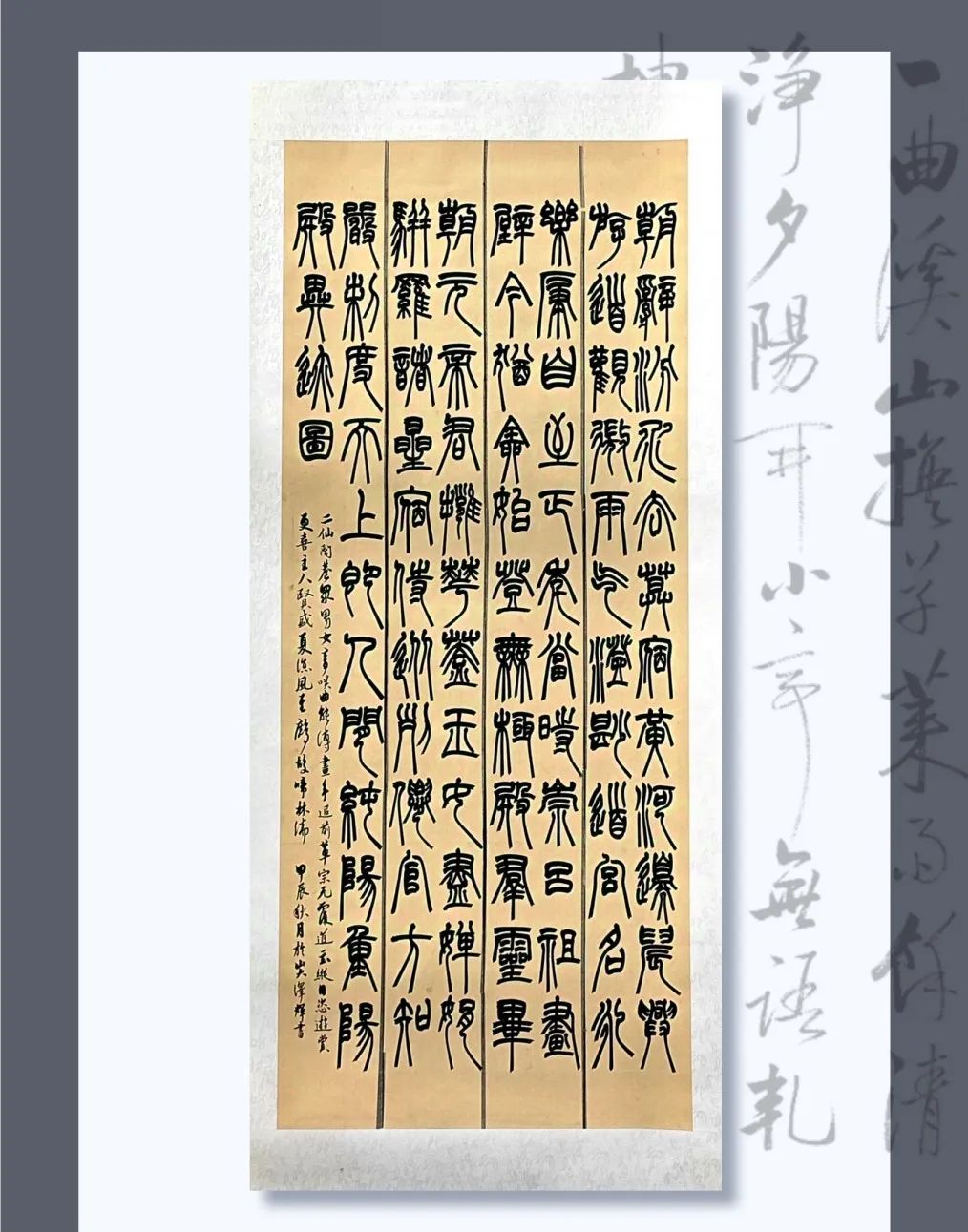

作者名称:张蓉蓉

作品名称:《江畔独步寻花七绝句》

创作感受:《江畔独步寻花七绝句》是杜甫寓居成都时所作,展现了他丰富的情感与深刻的感想,在创作此副篆书作品时,我秉承着一种对经典的艺术追求和篆书古典风格之美而创作,每一个笔画都极致的专注与沉稳,线条纤细如丝却又充满力量。深深感受到能感受到古人的严谨与细腻感受铁线篆的规整之美,更加领略到了篆书艺术的独特魅力。

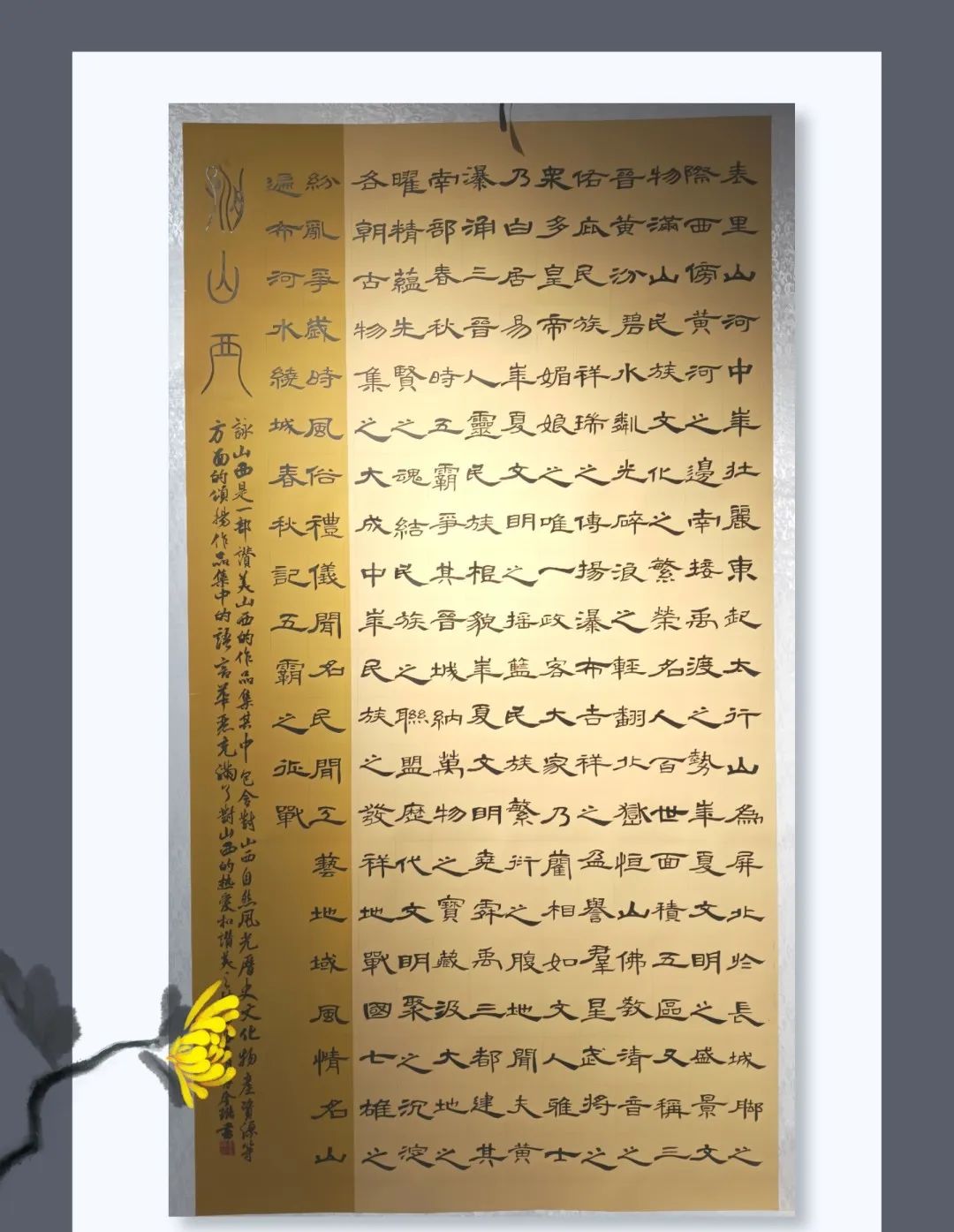

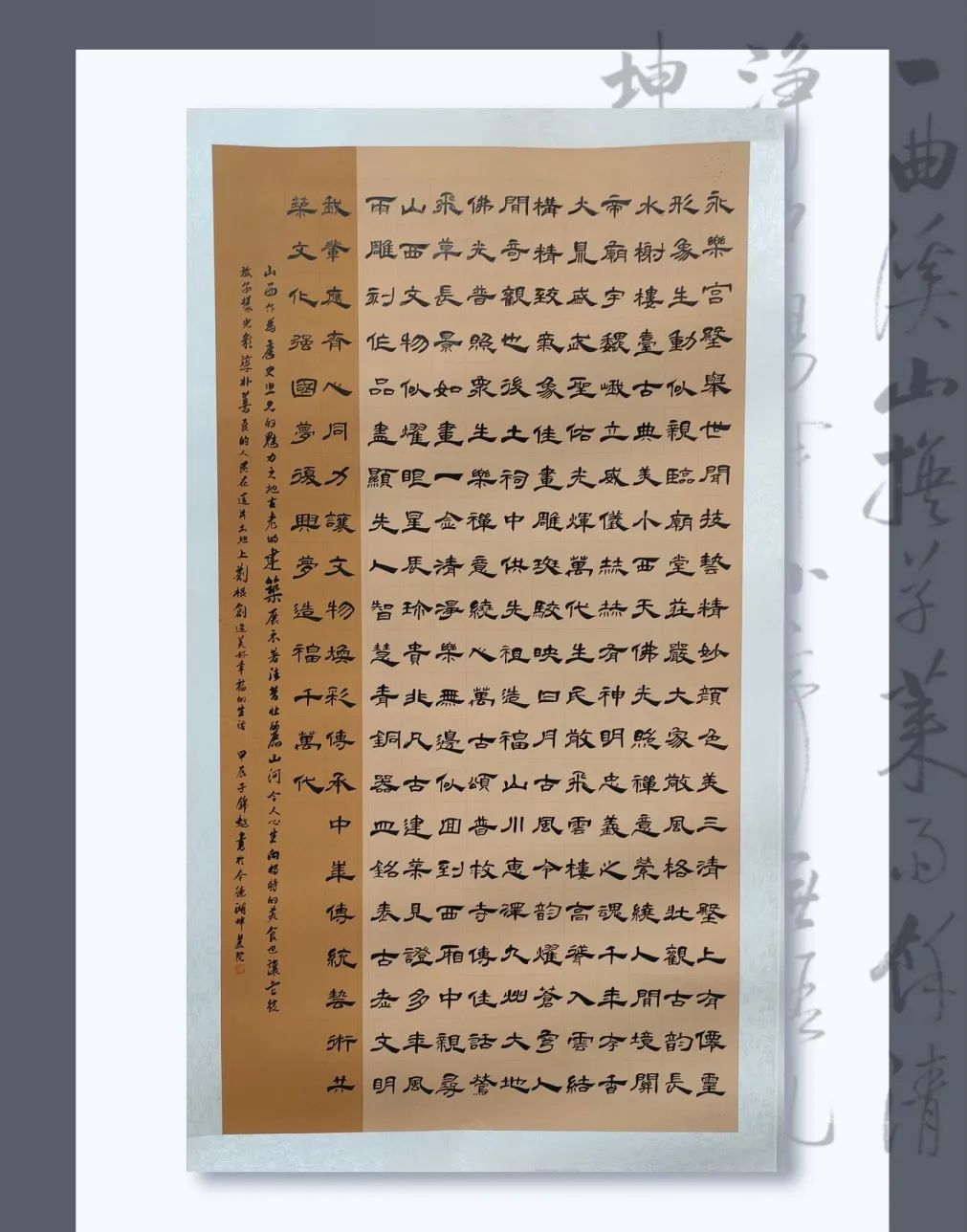

作者名称:袁金璐

作品名称:《咏山西》

创作感受:《咏山西》这幅作品以隶书形式创作,字里行间展现了山西丰富的文化底蕴与悠久的历史传承。整篇内容以歌颂山西为主线,涵盖了这片土地上的古建筑瑰宝、自然风光与人文精神。在山西的旅程中,古老街巷、佛像雕刻、沿途的黄河等壮丽景观每一处都让我感受到这片土地深厚的历史和文化积淀,还有自然与人文的和谐交融,让人心生敬畏与感动。于是,我将一路上的所见所感,通过这幅作品表达出来,希望通过文字与书法记录这片土地的壮美,传递我对山西风物的热爱与敬仰。

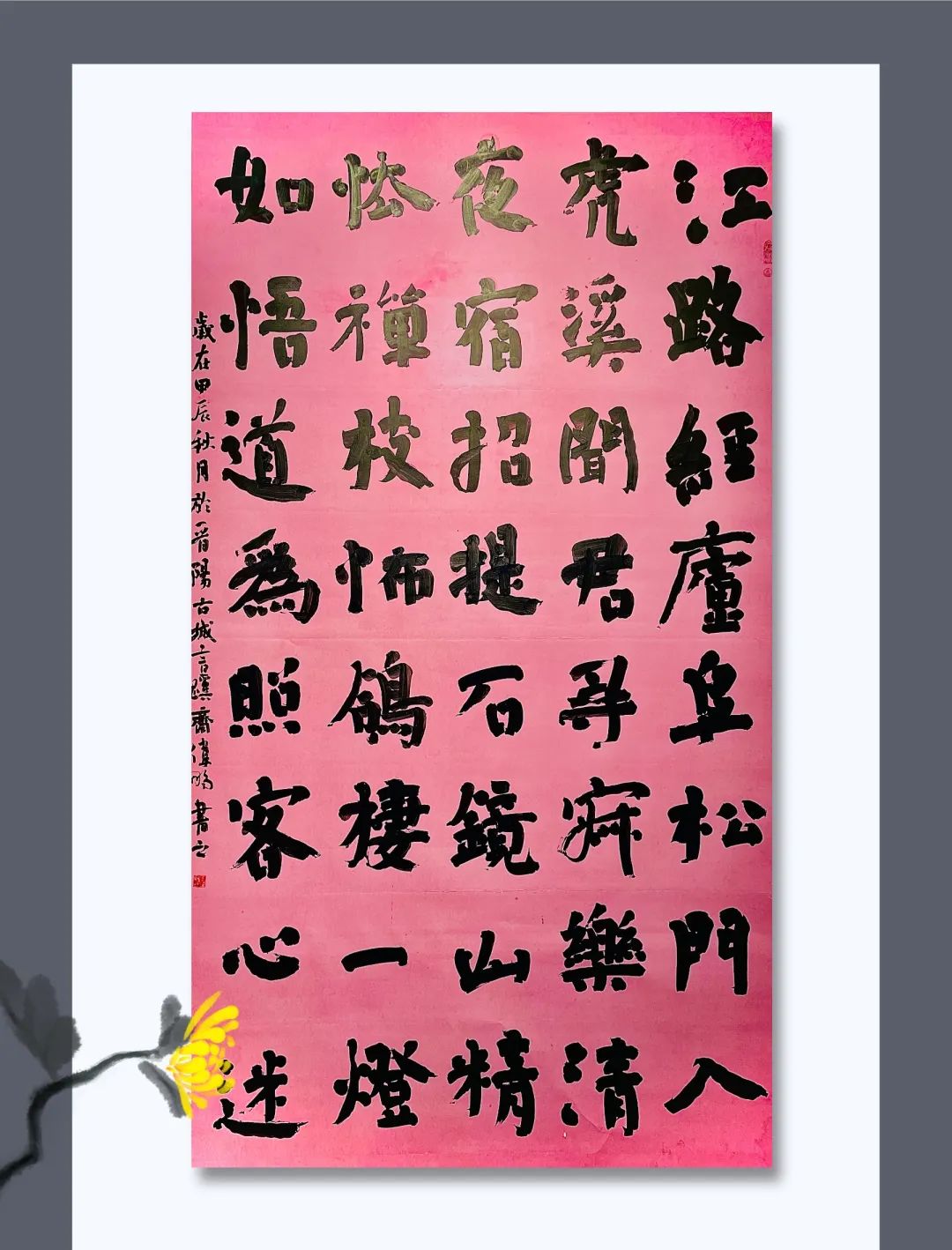

作者名称:李伟鹏

作品名称:《夜泊庐江,闻故人在东寺,以诗寄之》

创作感受:鲁公楷书,宽博宏伟,庙堂之气大义凌然也。余自壬寅习颜文忠公至此,心摹手追,不改其乐也。明宋濂有言:“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。”余亦如此也。日日临池,未尝敢一日置笔不习古之先贤也。故知翰墨亦须用功,“纸上得来终得浅,须知此事要躬行。”余三年学书有余,可谓乐在其中矣,张陶庵文曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”余之所于书乐此不疲乎。——甲辰十月廿二言蹊斋主人记之

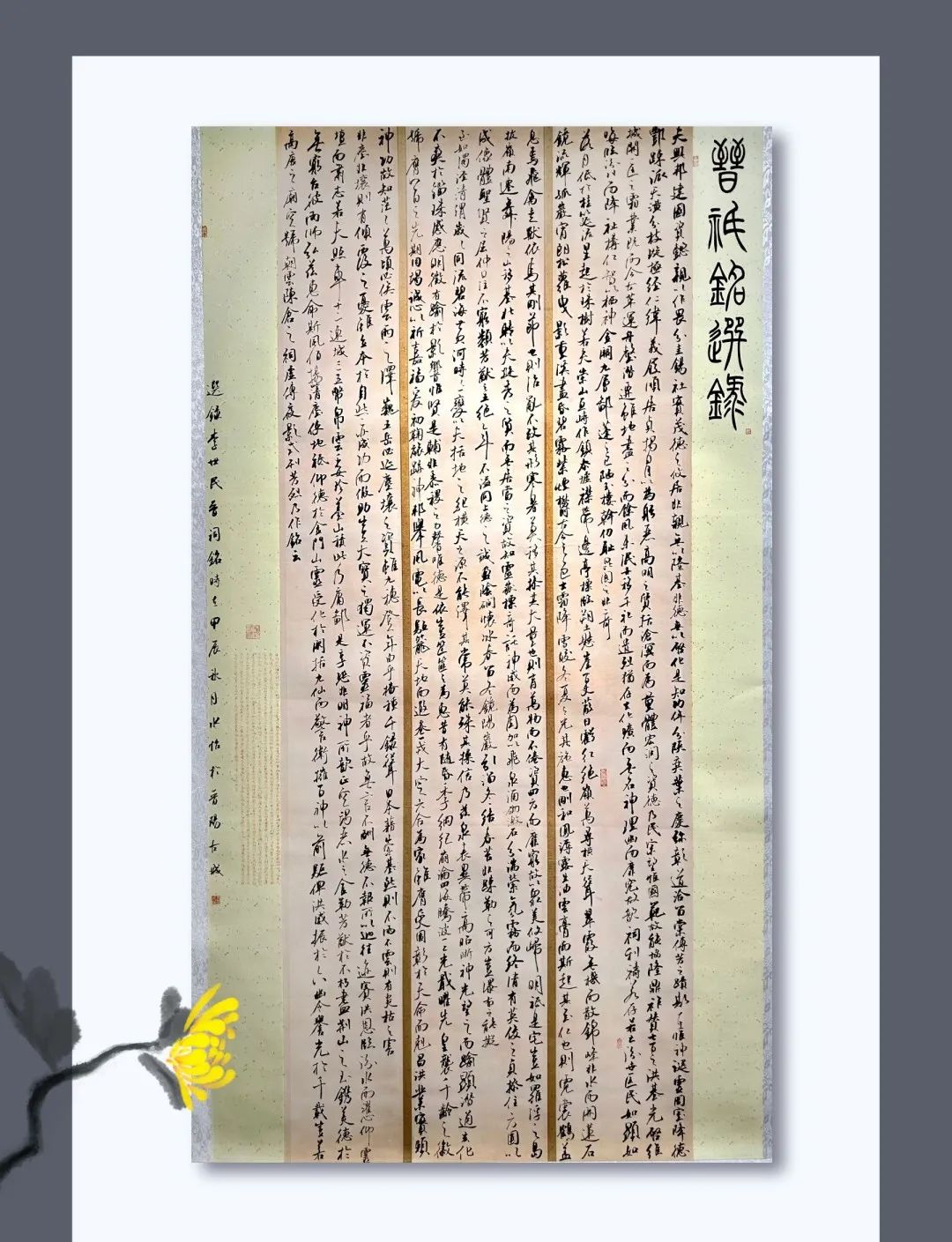

作者名称:于水怡

作品名称:《晋祠铭选录》

创作感受:《晋祠铭》是唐太宗李世民的行书作品,是一块由唐太宗李世民亲自撰文并亲自书写的御制御书,是中国书法史上的第一块行书碑,开行书入碑之先河。它既是山西省晋祠博物馆的镇馆之宝,也是中华民族的国之瑰宝。

此作品尺寸为六尺整张,作品形式采用三条拼接,并在末处用朱墨题写小楷,以此增加作品色彩,进而丰富作品内容;正文内容书体为行书,字法主要取自米芾、王羲之。书此内容,意在进一步认识《晋祠铭》的重要地位,弘扬书法优秀中华传统文化。

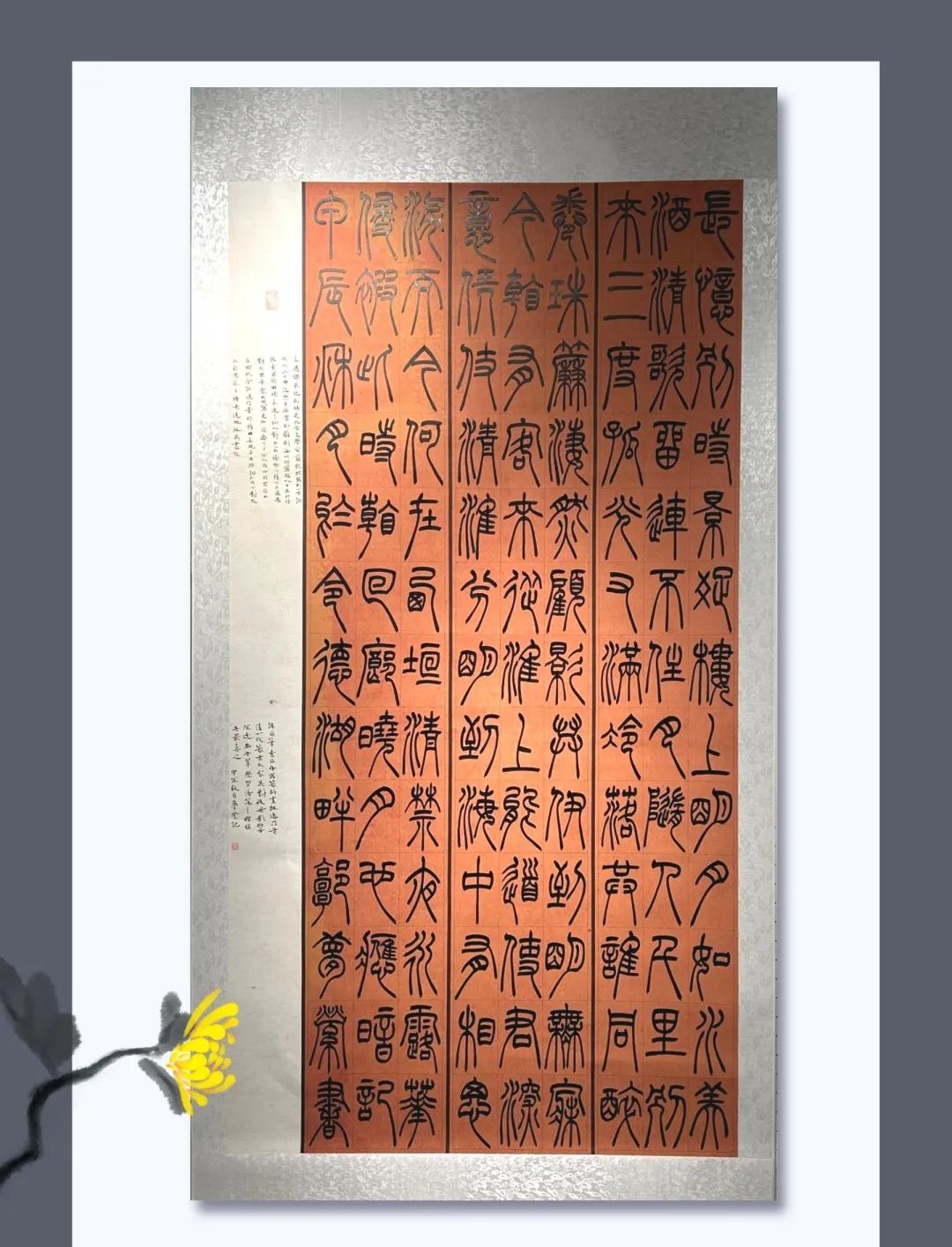

作者名称:郭梦萦

作品名称:《永遇乐.长忆别时》

创作感受:拟吴让之笔意,书苏子美《永遇乐·长忆别时》,通过描写风景之美,抒对友人思念之情。这首诗与我在研学旅程中,看到当地特色古建筑风景时,心中对朋友的思念之情相一致,于是我借用此诗,来完成我的研学作品。此词上阙由设想巨源当初离别海州时写起,以月为抒情线索展开回忆,表达了词人对友人的怀念之情。下阙通过对周围景象的描写,更加渲染了词人内心的思念以及回忆。

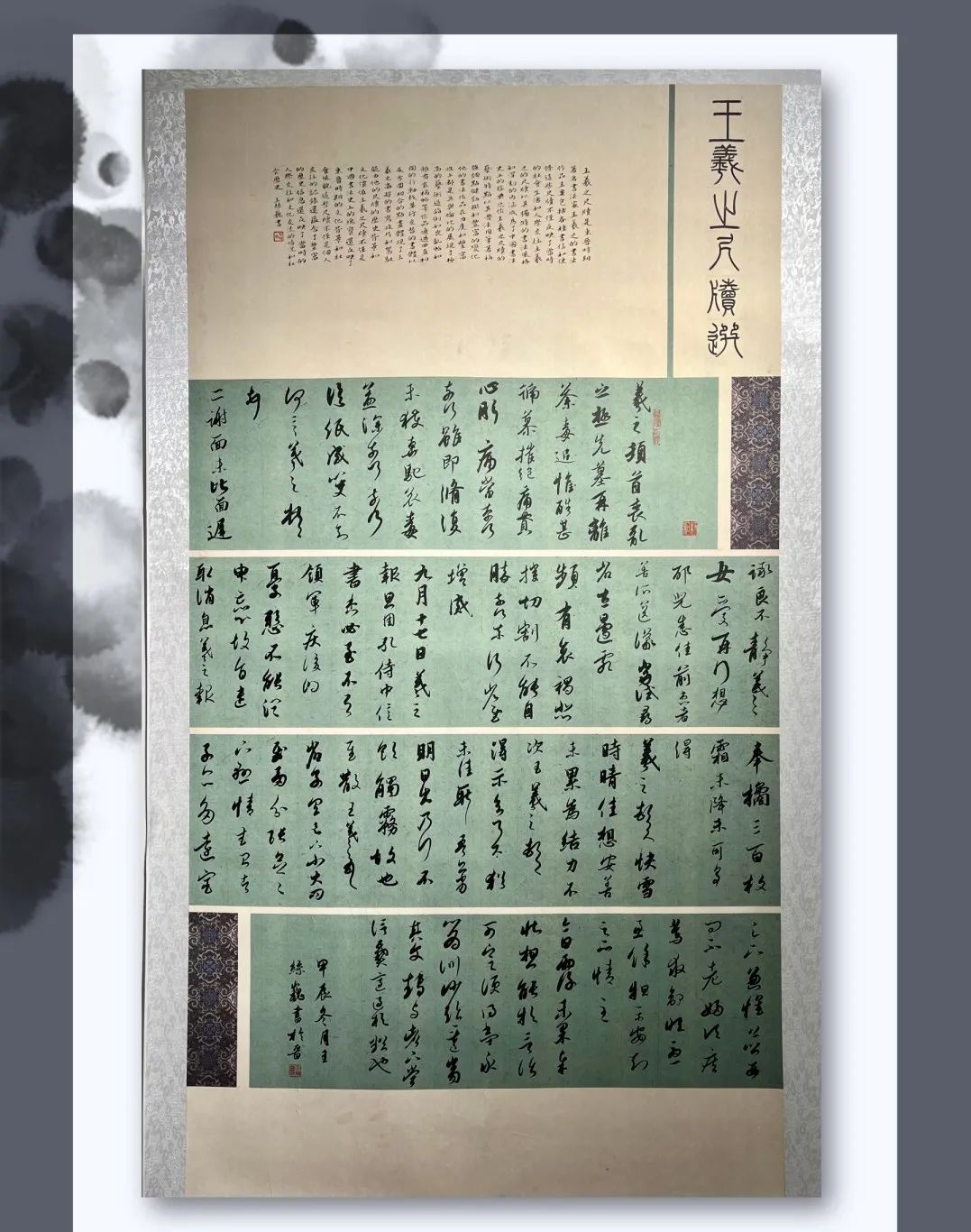

作者名称:王丝巍

作品名称:《王羲之尺牍选》

创作感受: 在本次考察期间,我深深感受到了山西历史文化的深厚底蕴,同时在行程中对经典行书碑刻的观察与临摹,让我受益匪浅,于是我决定选用行书书写本次作品。对行书发展有着至关重要意义的当是二王(王羲之、王献之),他们的行书作品魅力无穷。因此,我决定本次实践作品内容选用临摹二王尺牍。在笔墨间,我仿佛与千年前的书法大师们跨越时空对话,感受着他们笔下的韵律与情感。这次临摹既表达了我对二王书法的喜爱与倾佩,同时我也希望通过这份作品,能够传达出我对书法艺术的执着追求。

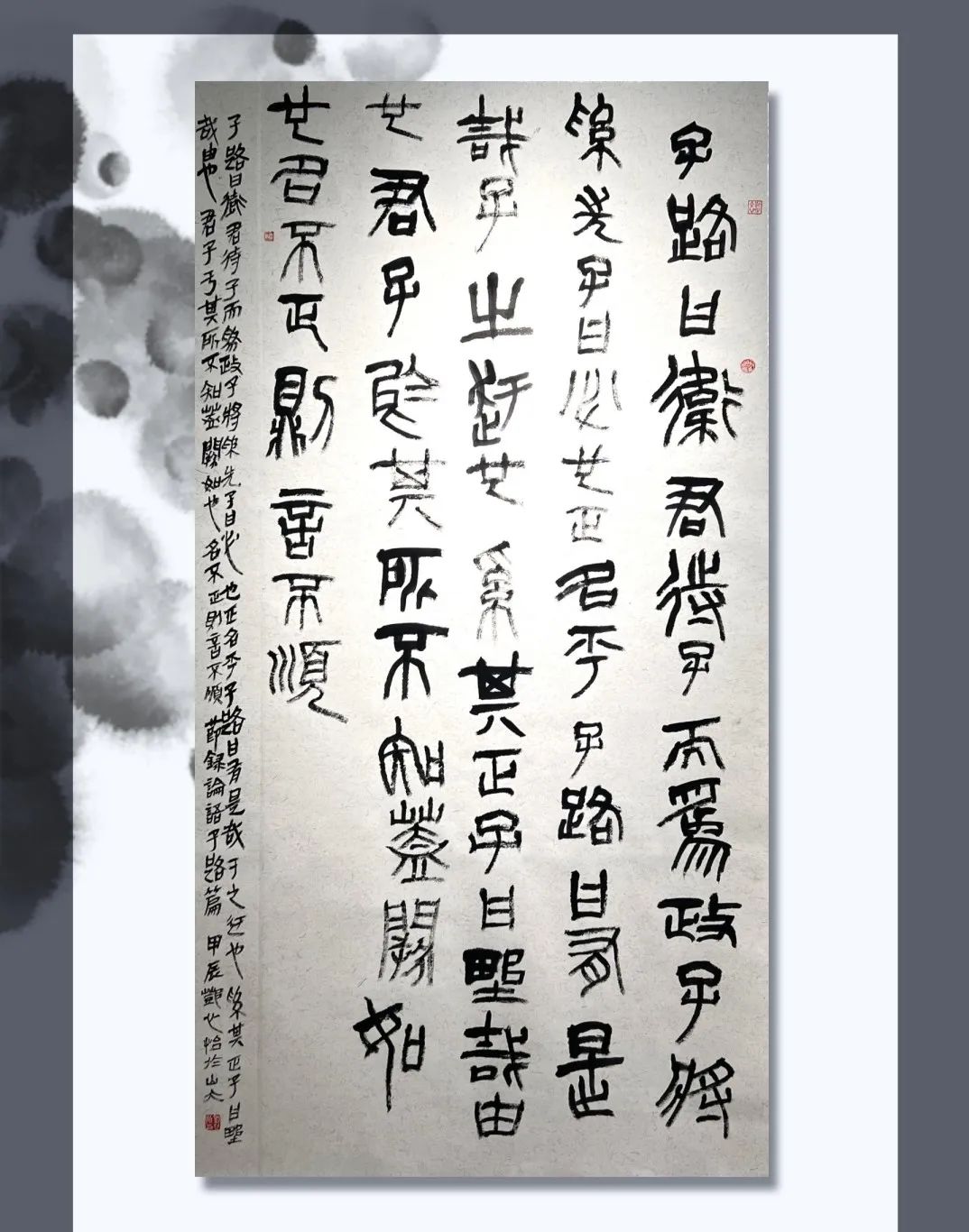

作者名称:邓心怡

作品名称:《论语节选》

创作感受:创作这篇《论语·子路篇》节选的书法作品,缘起于我对山西深厚文化底蕴的无限向往。山西,这片古老而神奇的土地,不仅是中国历史的见证者,更是中华文明的发源地之一。在书写过程中,我仿佛能感受到孔夫子在杏坛上传道授业时,山西的文人墨客也在黄河岸边挥毫泼墨,共同书写着华夏文明的辉煌篇章。这次创作,不仅让我更深刻地理解了《论语》的智慧,也让我更加热爱并致力于传承山西这一片土地上的文化魅力。

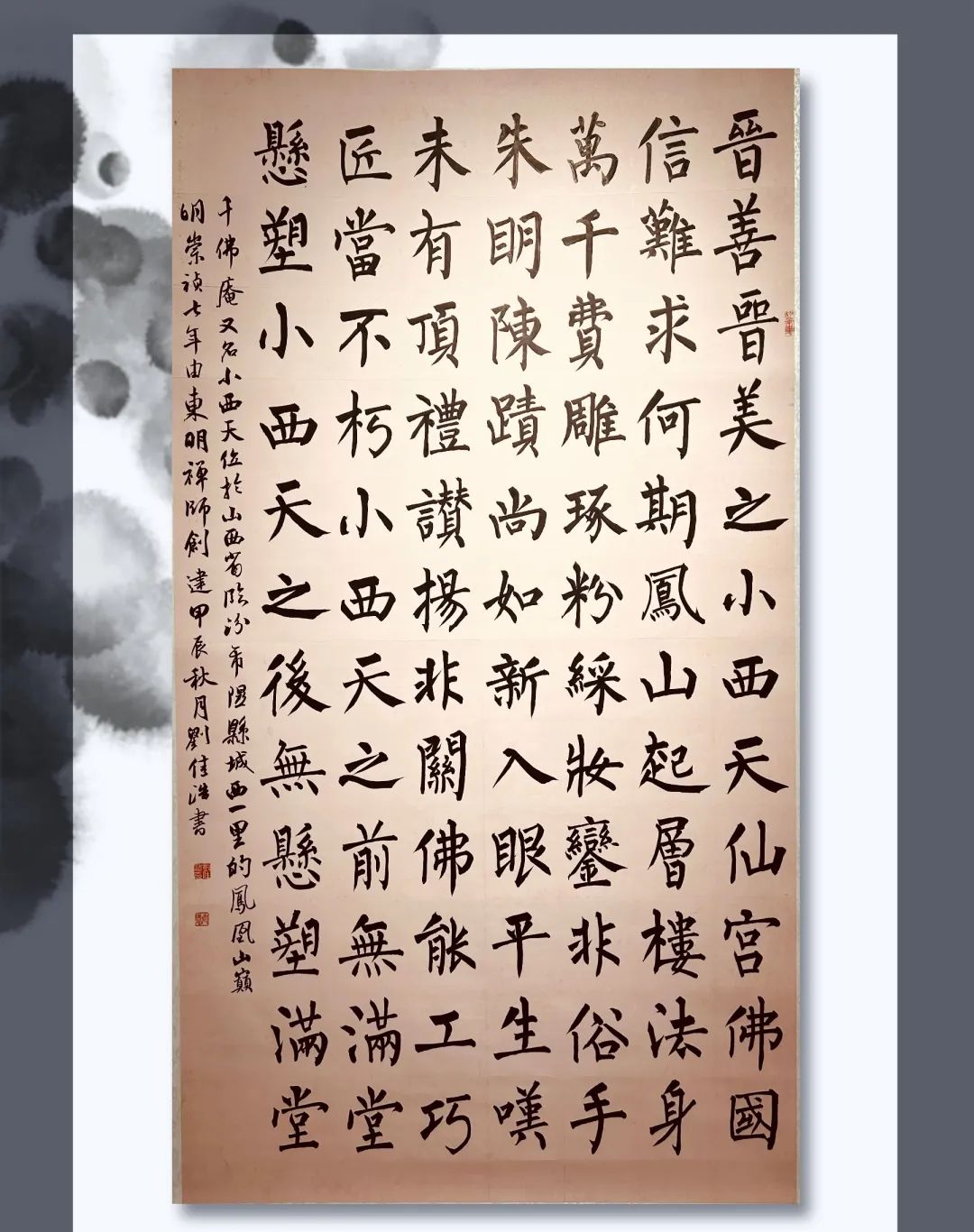

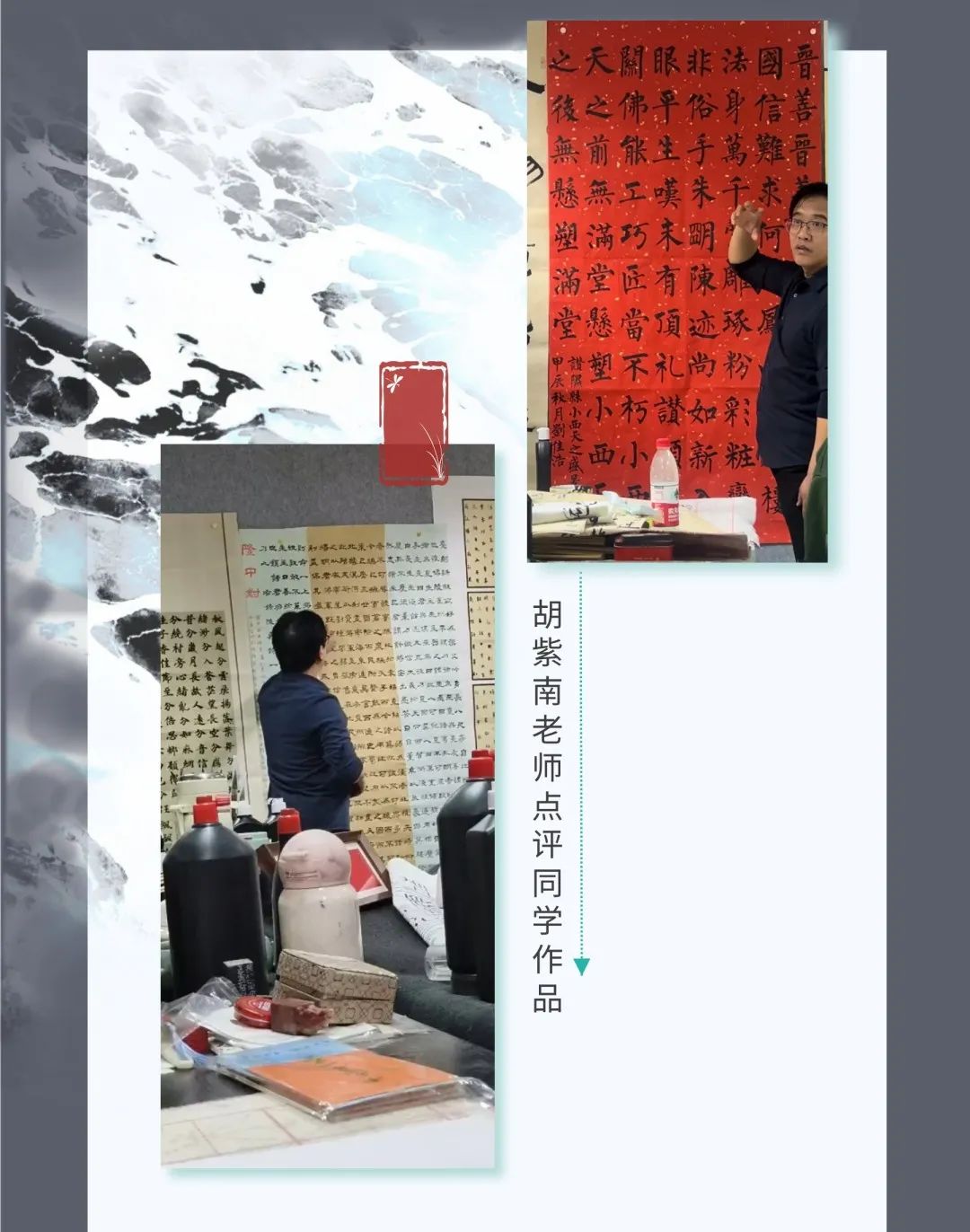

作者名称:刘佳浩

作品名称:《赞小西天悬塑》

创作感受:此幅作品为某观小西天悬塑后,被其壮丽之景震撼引用中国国画家潘絜兹诗篇所作。

小西天的建筑风格及特点,可以用“小、巧、精、奇”四个字来概括。”兹山之高,不过数百步耳,兹山之大,止设数十塌耳”。这里的景象一切都在小中发生,一切都在小中体现,足见她“小”得不俗。而“因地布景,种种清秀”,雕塑传神,呼之欲出,妙在布局的变化,足见她“巧”得灵活。寺院布置得体。殿堂构造缜密,精雕细刻,出神入化,足见她“精”得细微。“左仰古寨,千仞绝壁,右带西坡,峰峦叠翠”。再加上举世罕见的悬塑,足见她“奇”得拔萃。如此精巧别致的格局和清幽雅洁的景象,在建筑史上真可谓别具一格,独具特色。

足以可见工匠技艺之高超,将我们想象中的这个西方极乐世界塑造了出来。

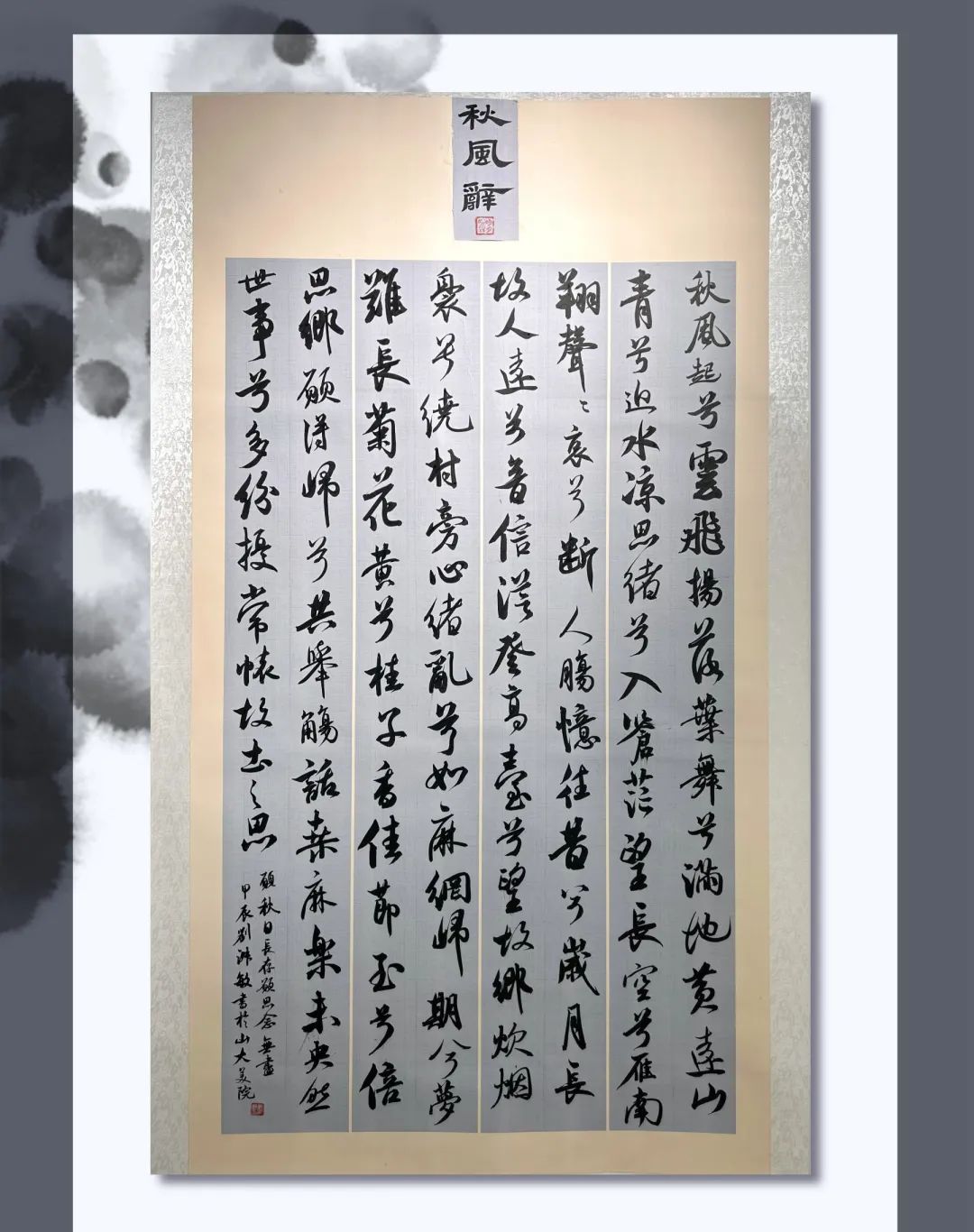

作者名称:刘淑敏

作品名称:《秋风辞》

创作感受:在本次实践结束后,我选择了《秋风辞》进行了行书书法创作。我深感其中韵味无穷,其文辞优美,意境深远,在创作过程中,我仔细揣摩每一个字的结构与笔画,力求将原文的韵味通过书法这一艺术形式展现出来。在书写过程中,我深刻体会到了书法与文学之间的紧密联系。总的来说,这次的创作让我收获颇丰。不仅提升了我的专业能力,更让我对中华文化有了更深的认识和感悟。我相信,在未来的日子里,我会将外出时间与课堂学习相结合,不断探索书法的奥秘,用笔墨书写出更多动人的篇章。

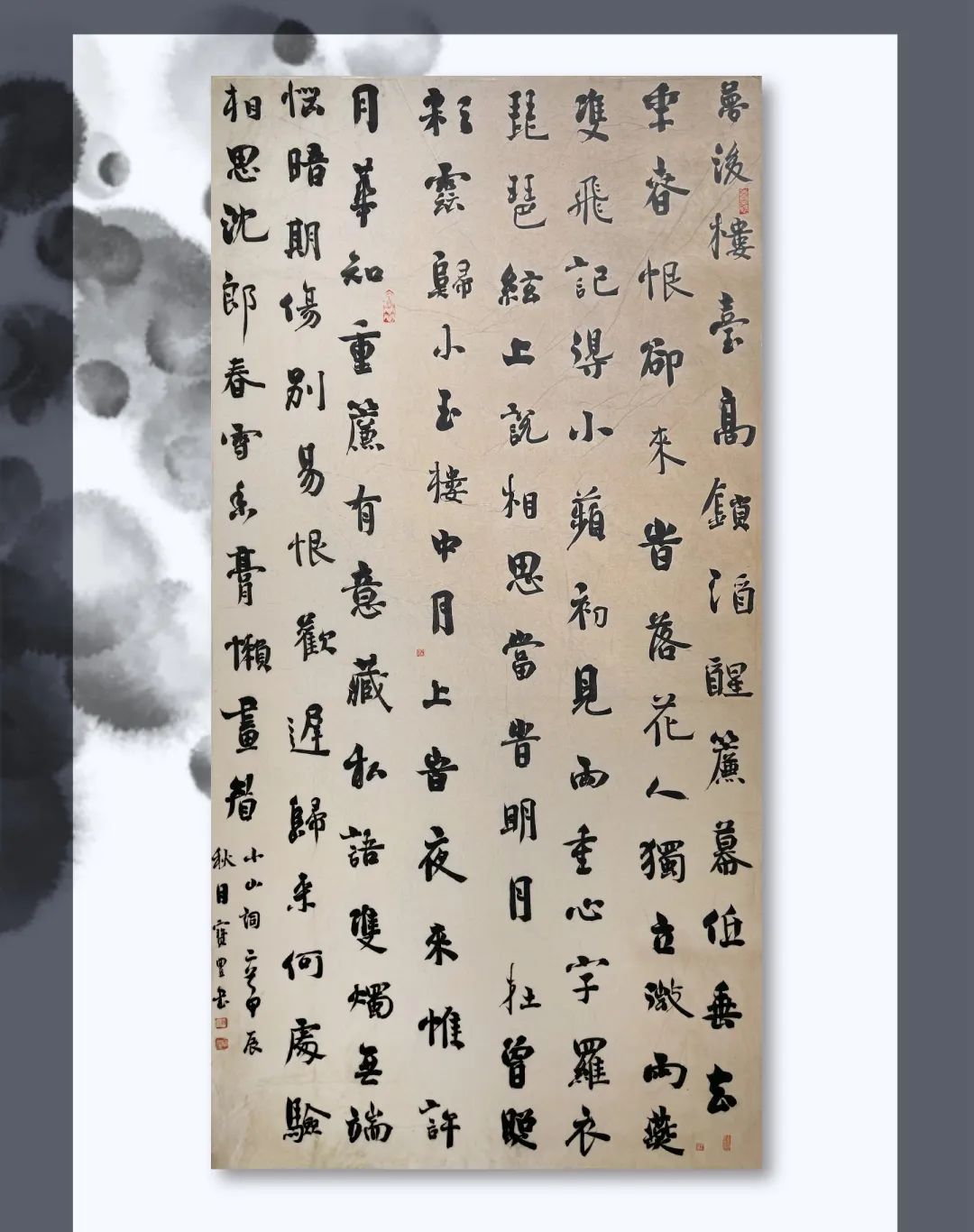

作者名称:谢宝丰

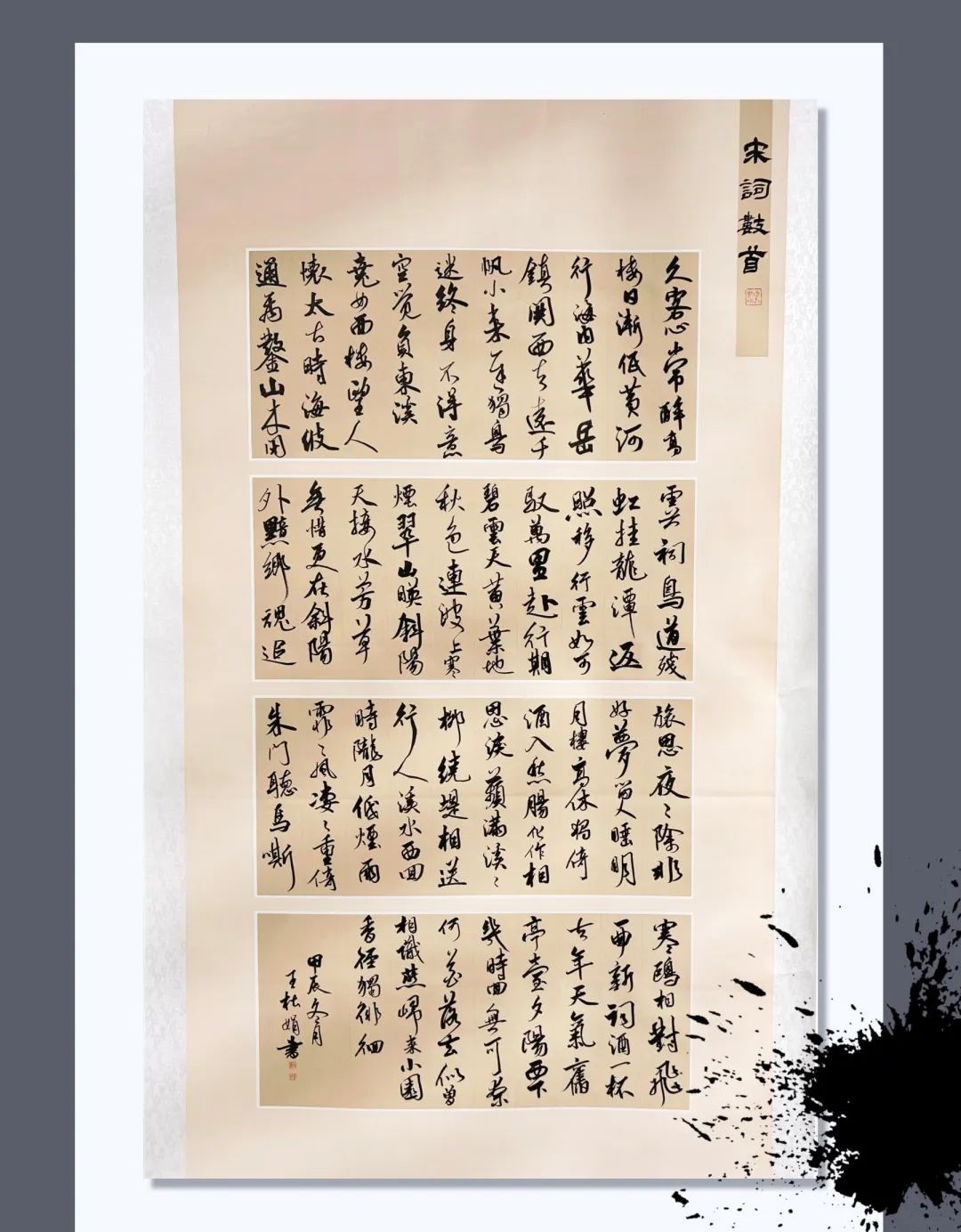

作品名称:《小山词二首》

创作感受:拟何子贞笔意书晏几道《小山词》二首,晏几道的《小山词》在宋代词坛上占有重要地位。他的词作不仅在当时广为流传,而且对后世的词人和读者产生了深远的影响。他的词作以其深刻的情感和精湛的艺术表现,成为了中国古典文学宝库中的珍品。此展放创作一张,然技不精艺不熟、形不似神不达,望诸师同道指正!

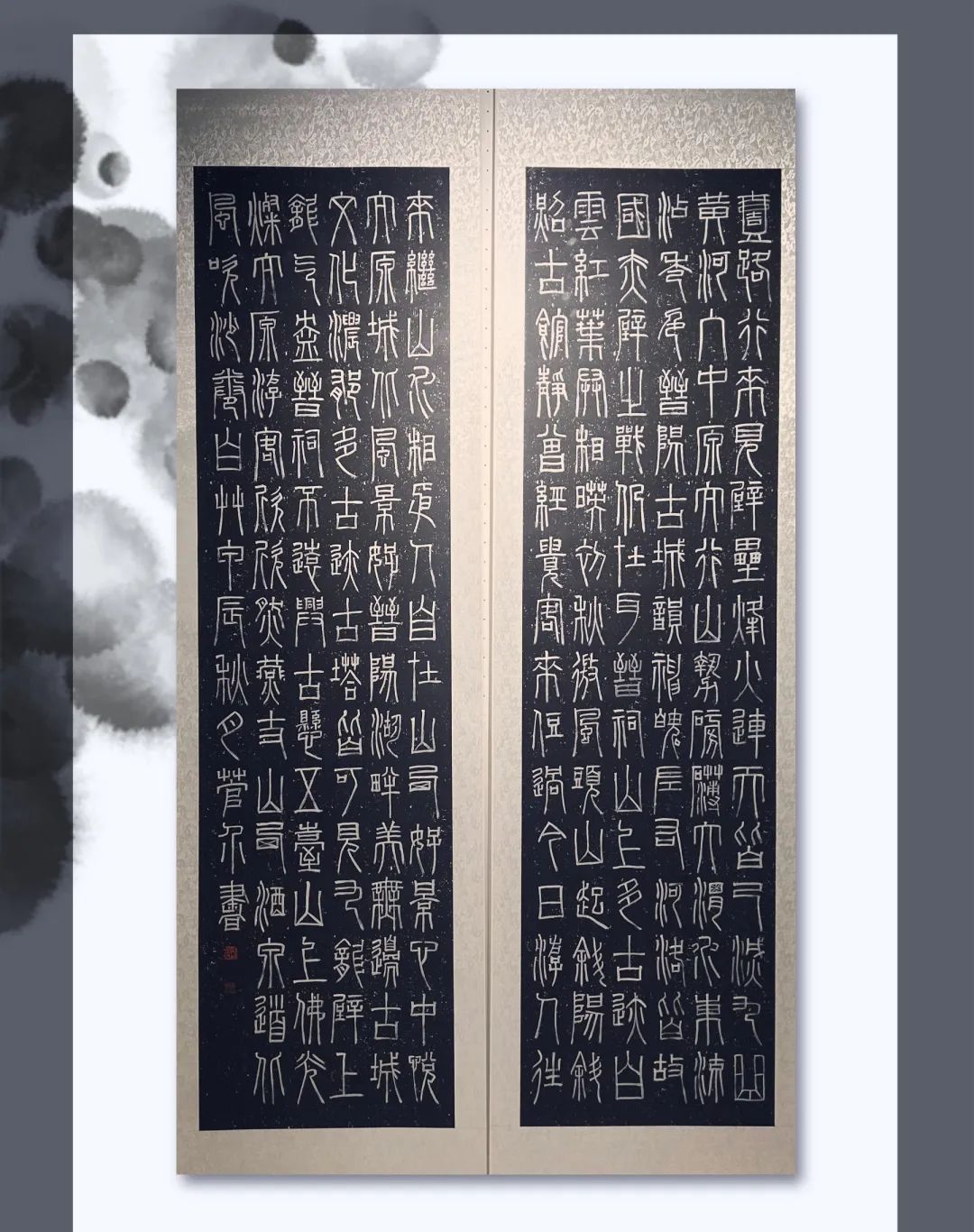

作者名称:菅介

作品名称:《赞山西诗四首》

创作感受:在本次研学之旅中,我得以亲眼目睹了山西众多著名的建筑奇观,尽管身为山西人,我之前并未充分意识到这一点。这次研学经历让我深刻领略了山西古建筑的独特魅力,并收集了许多赞美山西的诗句,我将这些诗句融入到了我的作品中。在创作手法上,我采用了新莽嘉良的风格,并特意选用黑纸白墨进行书写,以期达到一种类似拓片的效果。我的老师对我的作品给予了宝贵的指导,这不仅帮助我更深入地理解了我的作品,也促使我在书写技巧上有了显著的提升。

作者名称:付家仪

作品名称:《赞山西》

创作感受:挥毫泼墨间,我仿佛在宣纸上铺展开山西的辽阔画卷,每一滴墨水都浸润着我对这片土地的无限热爱。创作这幅书法作品,不仅是对山西美景的颂扬,更是对中华大地深厚文化底蕴的一次深情致敬,让我深刻体会到文化的力量与美。在创作这幅赞美山西的书法作品时,我仿佛触摸到了历史的脉搏,感受到了这片土地承载的厚重与辉煌。每一笔都蕴含着对山西的深情厚意,每一划都勾勒出它独特的韵味。在墨香中,我与山西进行了一场跨越空间的对话,心中满是敬畏与感动。

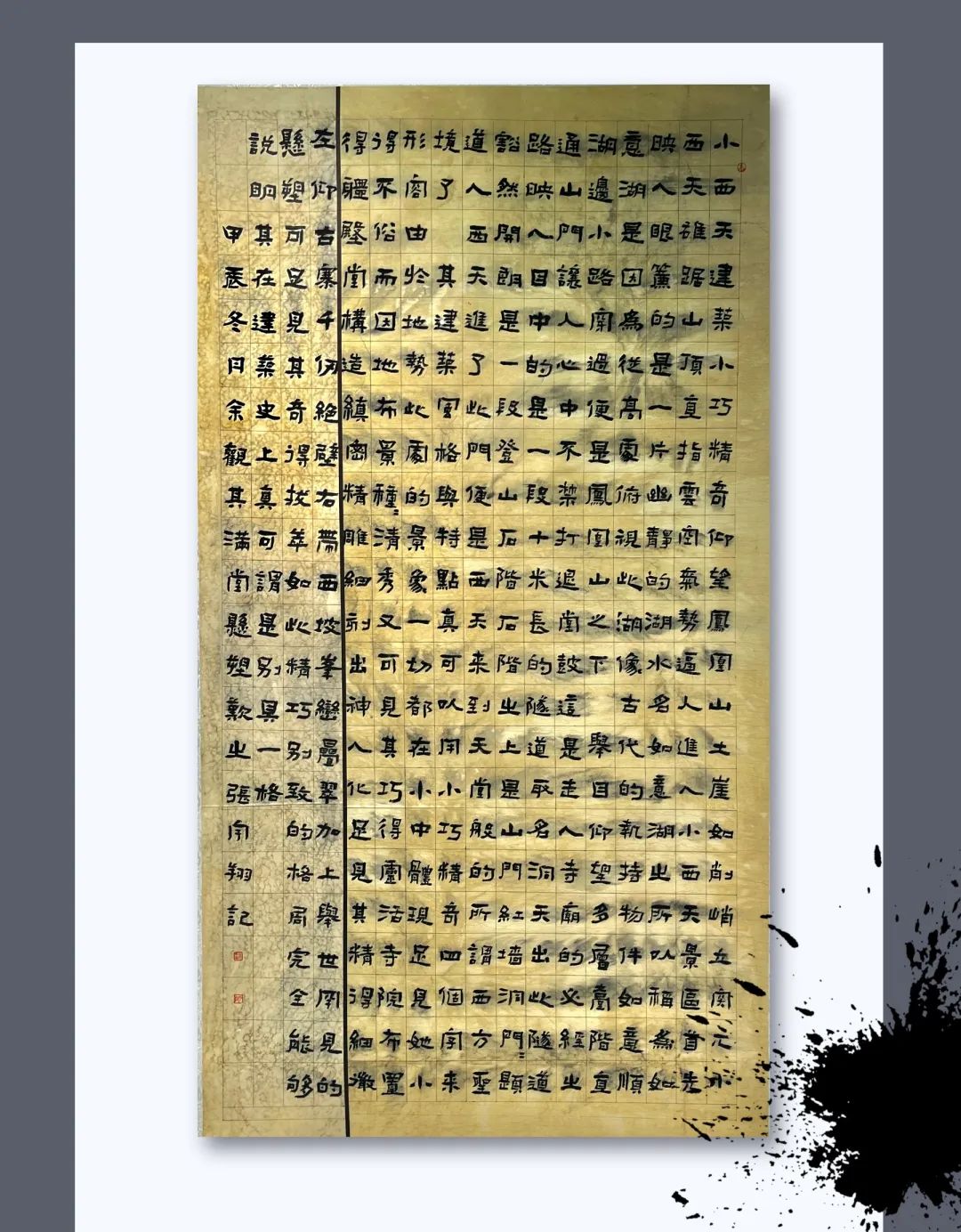

作者名称:张宇翔

作品名称:《观小西天有感》

创作感受:小西天,原名千佛庵,在临汾隰县凤凰山巅寻地势而布,上下两院,自成体系又浑然一体,以布局新颖,精巧玲珑,格调别致而著称,其满堂悬塑,令人拍案叫绝,经受了几百年的风沙雨雪,至今金碧辉煌,中国佛教协会会长赵朴初老先生为千佛庵悬塑艺术挥毫泼墨:东土西方微尘不隔 人间天上万象庄严。

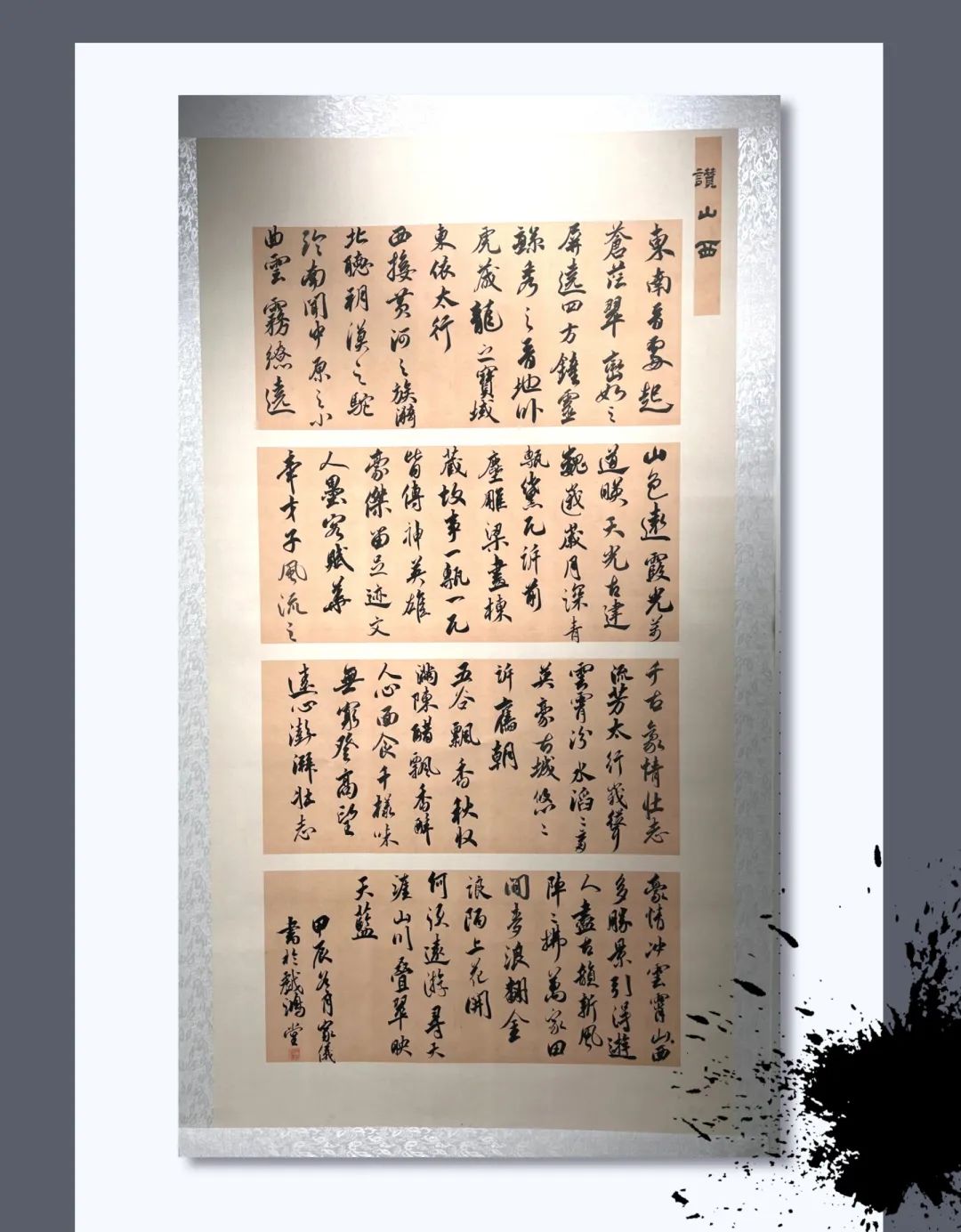

作者名称:杨琼

作品名称:《爱莲说》

创作感受:《爱莲说》是北宋周敦颐所作短文。而此幅《爱莲说》篆书作品,是我对经典与篆书艺术的融合探索。在创作中,我秉持着对古文字的敬畏,以篆法的婉转线条来勾勒表现莲花的高洁意象。借由篆书独特的艺术语言,我期望能展现《爱莲说》中莲花的清雅出尘,让观者在欣赏中领略传统文化与书法艺术交融的魅力,感受跨越时空的精神共鸣。

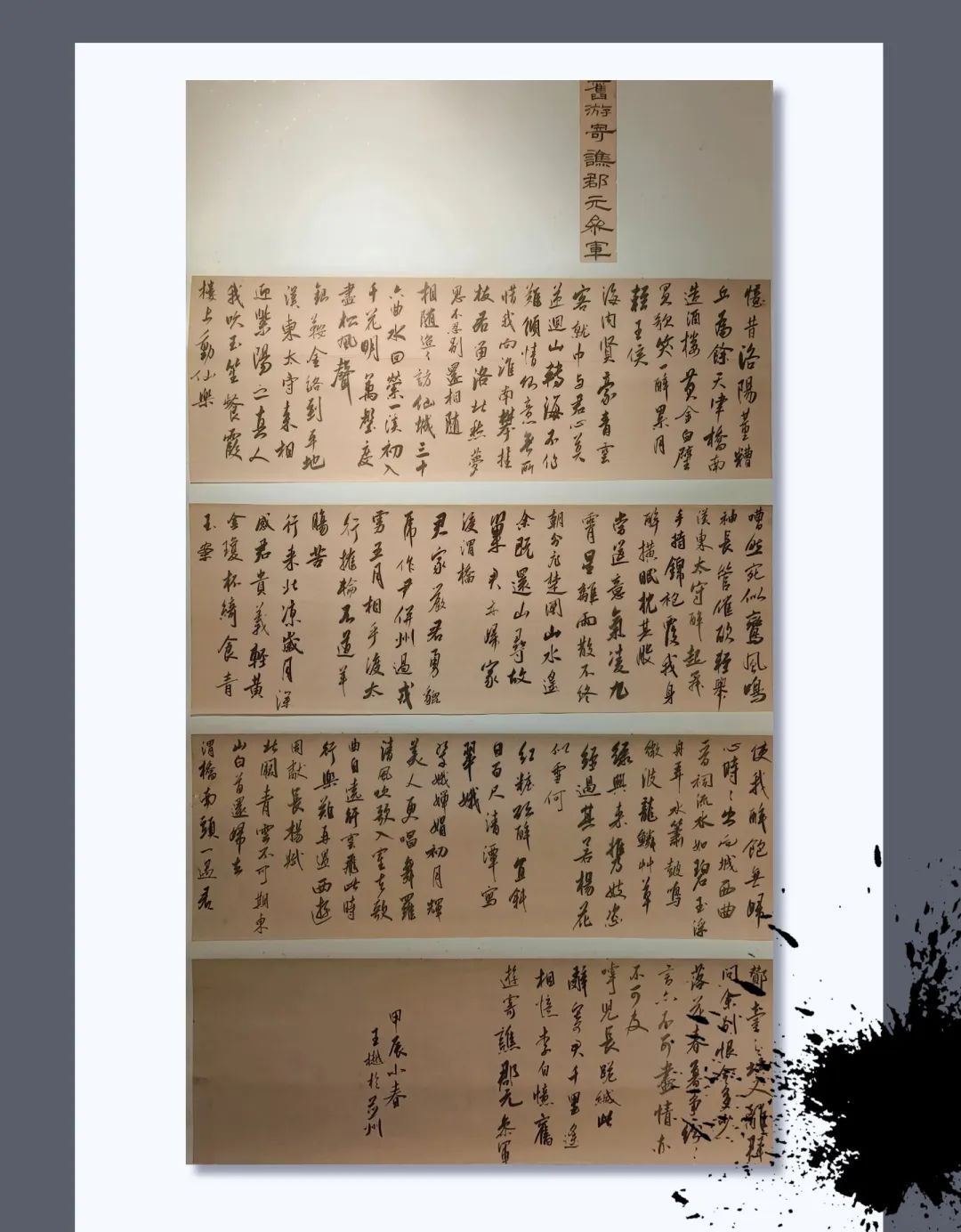

作者名称:王樾

作品名称:《忆旧游寄谯郡元参军》

创作感受:《忆旧游寄谯郡元参军》承载着作者对友人的深情厚谊,在快速变化的现代社会,这样一份纯粹而深沉的情感显得尤为珍贵,同时描绘了晋祠胜境,在实践当中增添了一份感悟与思考。《忆旧游寄谯郡元参军》在创作过程中,每一次提笔落墨,都是对过去时光的追忆,对未来的期许。通过这幅作品,希望能够传达出一种超越物质世界的精神追求,即无论身处何方,真挚的情感与艺术的追求总能跨越一切障碍,达到心灵的彼岸。

作者名称:王杜娟

作品名称:《古诗数首》

创作感受:本次实践作品的题目是《古诗数首》,我们在这次实践过程中参观了鹳雀楼,登上鹳雀楼可以欣赏到壮丽的黄河景象,远眺秦岭山脉,不禁想起了诗人王之涣笔下的“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”随着这首诗来感受鹳雀楼的雄伟壮阔。因此我搜集了一些有关于鹳雀楼的古诗,从中更能代入到鹳雀楼雄伟的风景,感受穿越千年的山河诗意,由此便书写下了这幅作品。

作者名称:于锦越

作品名称:《颂山西》

创作感受:《颂山西》是对山西这片历史悠久的魅力之地的赞美,古老的建筑诉说着往昔辉煌;壮丽的山河展示着勃勃生机;厚重的文化抚慰着浮躁心灵。在创作开始时,回想起精彩的实践考察,感慨万千,写下了作品的文稿。之后经过胡老师的两次集中点评,得以不断修正,圆满完成了实践作业。

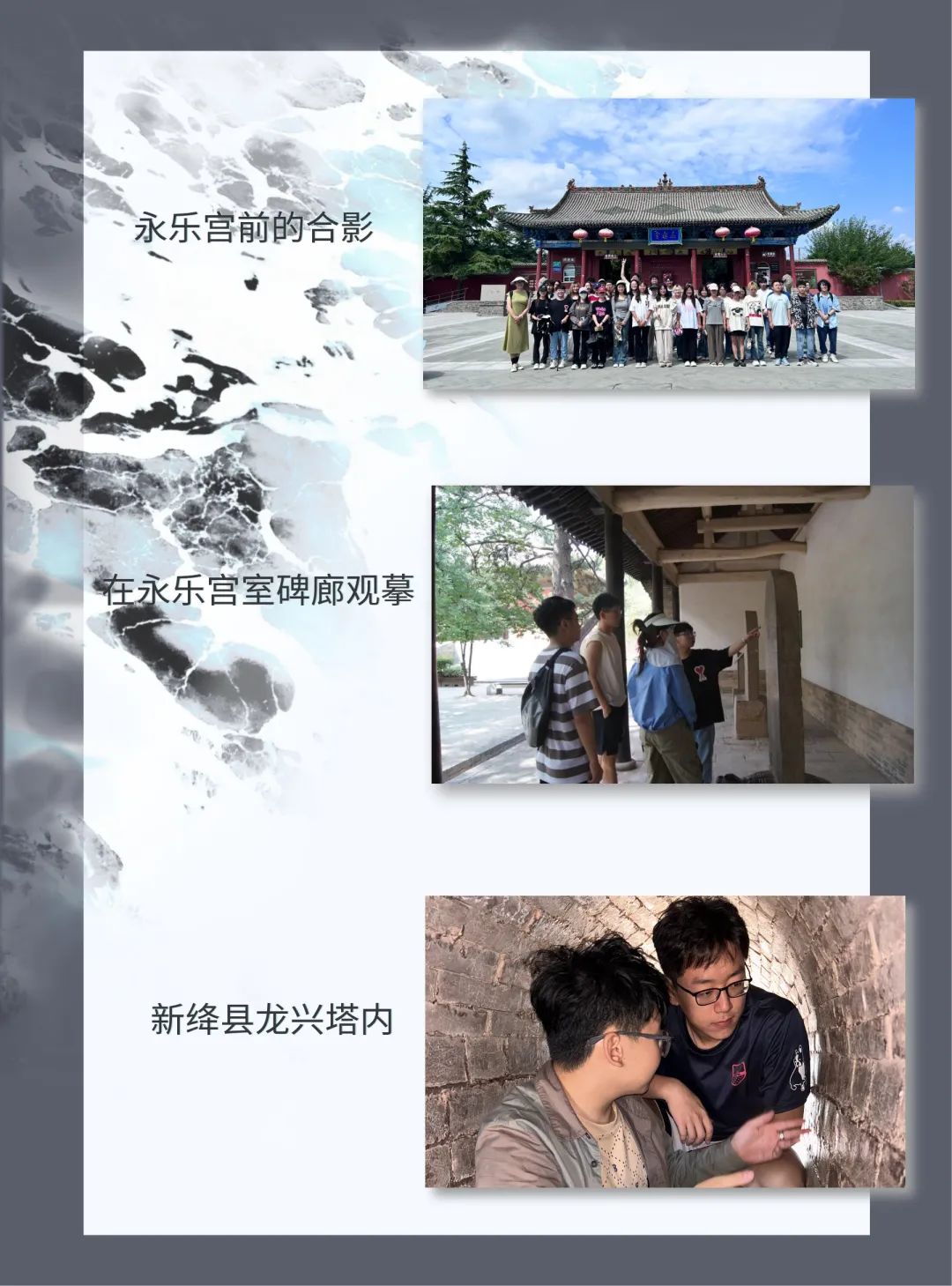

作者名称:尚泽辉

作品名称《赞永乐宫》

创作感受: 当踏入永乐宫的那一刻,仿佛穿越回了元代。其建筑沿中轴线有序分布,四座元代木结构建筑巍峨耸立永乐宫作为道教三大祖庭之一,处处都彰显着道教文化的内涵。建筑的布局、壁画的内容都与道教的教义紧密相连。在这里,能够深切感受到道教对宇宙、自然和人生的独特理解。例如,壁画中的三清形象高大庄严,代表着道教的最高神,反映出道教对宇宙万物起源的一种解释。

永乐宫始建于元代,它见证了那个时代的繁荣与兴衰。从建筑风格到壁画内容,都带有元代的文化印记。在游览的过程中,就像是在阅读一部元代的史书,能从中了解到当时的建筑技艺、绘画水平、宗教信仰以及社会风貌等多方面的信息。

游永乐宫是一次令人难忘的文化之旅,它让人在欣赏建筑和艺术之美的同时,也能深入地感悟到深厚的文化底蕴。能将其创作我非常的荣幸。

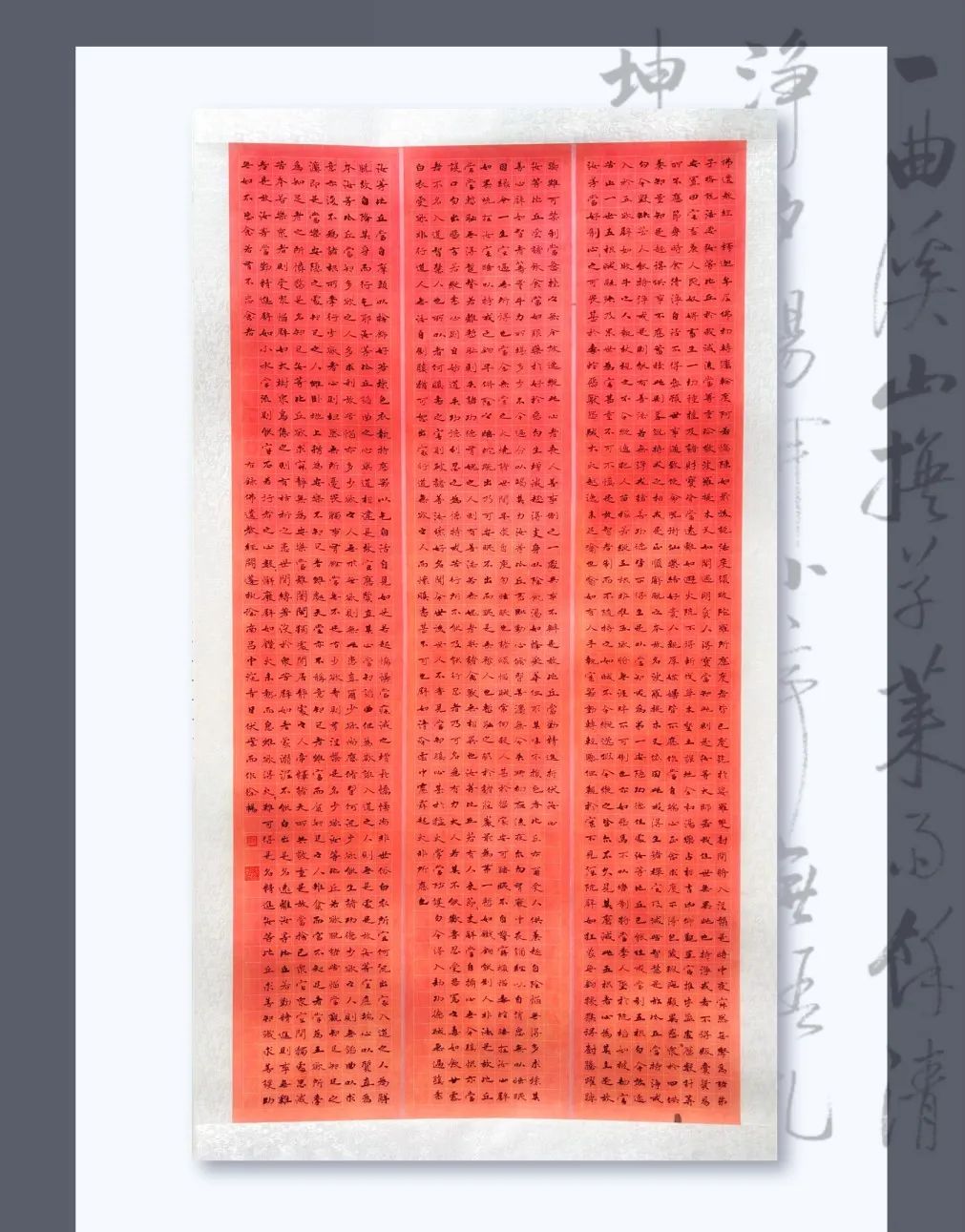

作者名称:徐畅

作品名称:《佛遗教经选录》

创作感受:本次研学实践我们参观了山西各地的许多古建筑,其中大部分都与佛教文化有关,而《佛遗教经》乃佛教重要经典。此经为佛陀涅槃前对弟子的谆谆教诲,言简意赅,涵盖持戒、精进、禅定等多方面修行要义。劝诫弟子于佛灭后,当以戒为师,坚守正道,勿生懈怠。其文字质朴而深邃,如智慧明灯,照亮修行之路,在佛教传承中具深远影响力,为历代僧俗所尊崇研习。故此我对《佛遗教经》进行节选,以小楷形式融合魏碑笔法创作此次研学作品。

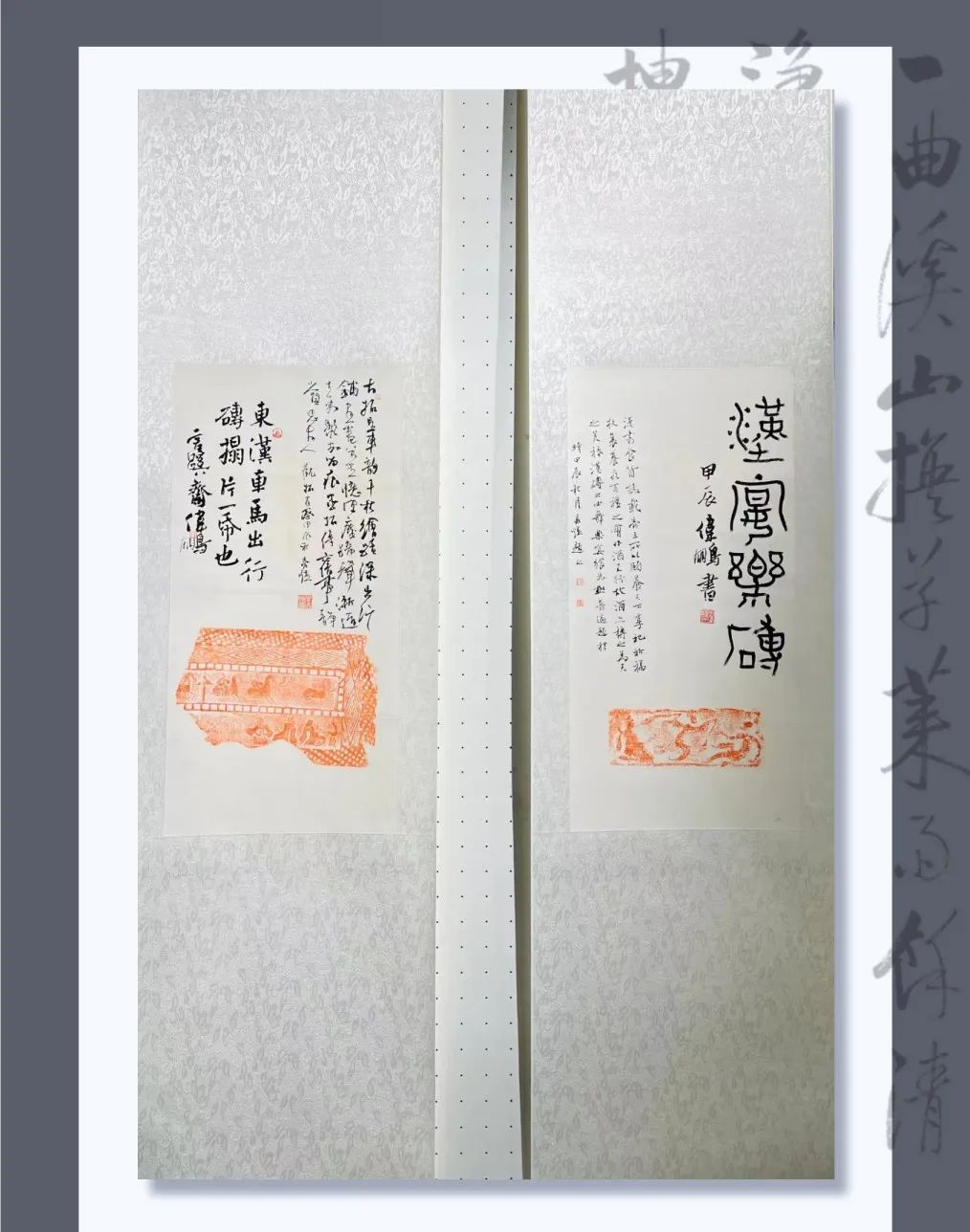

作者名称:李伟鹏

作品名称:《题汉画像砖拓片》

创作感受:汉砖拓一纸,传千年古韵。汉室图砖,于野朴之见文质,乃有汉一朝精艺之最也。“砥柱中流是此峰”。余好之金石传拓久矣。斋藏片纸,奉为至宝也。今选其“乐宴图”及“车马出行图”二品,邀吾兄鼎煜共跋之。其书笔意沉着痛快,只字虽微,亦现大气象也。故知金铁烟云之苍茫、翰墨丹青之大美矣。吾最喜之秦砖汉瓦之金石气。学书之路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。——甲辰十月廿二日李伟鹏记于小濡轩。

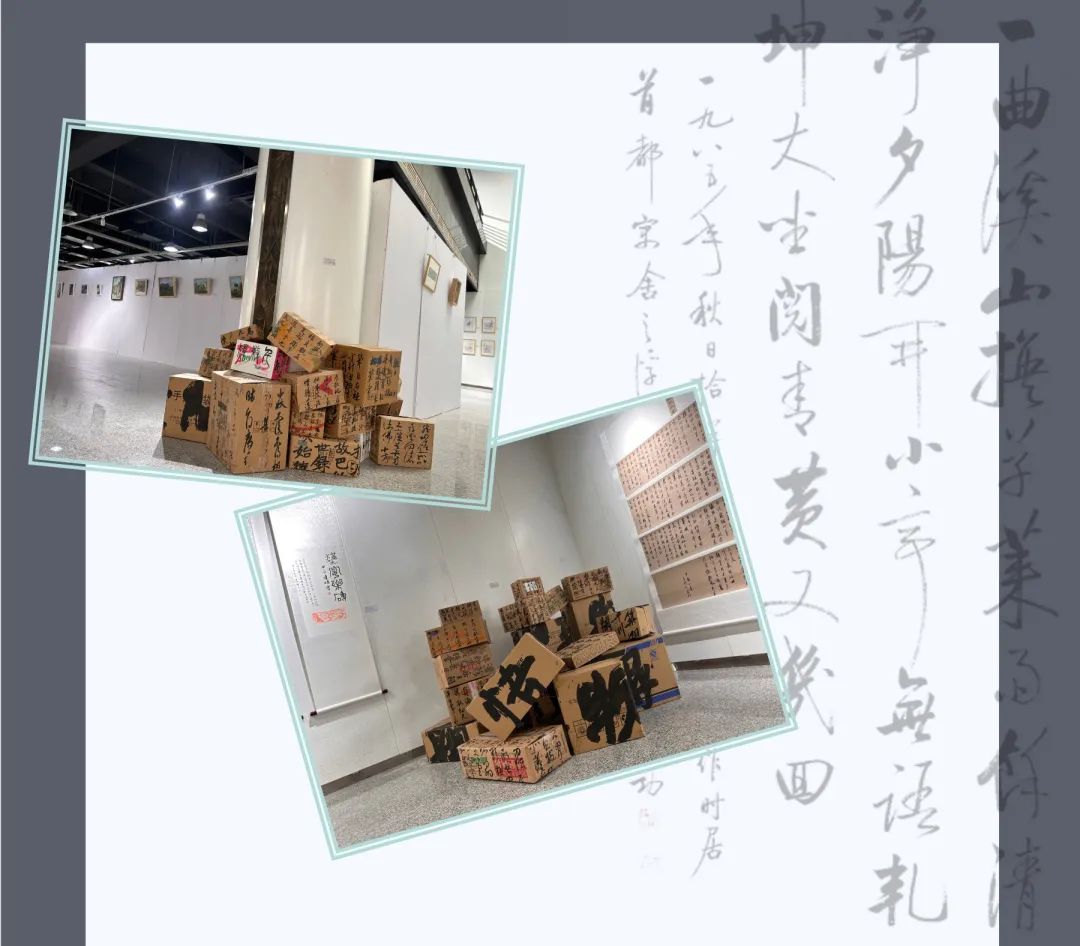

作者名称:邓心怡、付家仪、于水怡、李伟鹏、唐涵坤

作品名称:《寻物问晋 翰墨华章》

创作感受:在本次前往晋东南方向的考察实践中,我们深受山西丰富文化底蕴的启发,决定利用废纸箱子创作一个书法装置,以此表达对环保与文化的双重关注。创作过程中,我们深刻感受到在不同书写载体上的不同书写效果,更体会到废物利用的创新意义与价值所在。将书法这一中华优秀传统文化与环保这一主题相结合,产生无限魅力。希望通过这一装置作品,能够激发更多人对山西文化、书法艺术的兴趣,同时也进一步提升对环保的重视。

前期准备工作

太原碑林公园现场临摹

2024年9月18日,书法2301班同学在胡紫南老师的带领下共同前往太原碑林公园,同学们在园内现场临摹碑刻,在一派生机盎然之景下,为片片绿叶点上笔笔翰墨。

外出实践照

实践总结

本次实践得到良好反响,同学们表示此次实践不仅极大地丰富了我们的文化素养,提高了专业鉴赏能力。同时,也让我们对山西的古建、壁画、雕塑等其他艺术形式有了进一步的了解;开拓了我们的眼界,拓宽了我们的知识层面,更让我们对山西历史文化、中国历史文化有了更深刻的理解以及认识;同时,在创作过程中对作品的思考与打磨,为我们的创作积累了经验、提高了我们的专业水平、锻炼了我们的创新思维能力。总体来说,本次实践我们收获颇丰,“千里之行始于足下”,在今后的学习当中,我们努力将课堂学习和外出实践相结合,从而不断开阔认知眼界、不断提高专业能力、不断丰富文化知识、不断提升个人素养!

撰稿人:书法2301班全体同学

二次审核:曲子钰

三次审核:刘 斌

![]()

版权所有© 山西大学美术学院 地址:山西省太原市坞城路92号 邮政编码:030006

办公电话: (0086)0351-7018394 7011778

E-mail: shandameiyuan@163.com